「生成AIを導入したいけれど、どこから始めればいいかわからない」「他社はどの程度活用しているのだろうか」そんな疑問を抱いている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

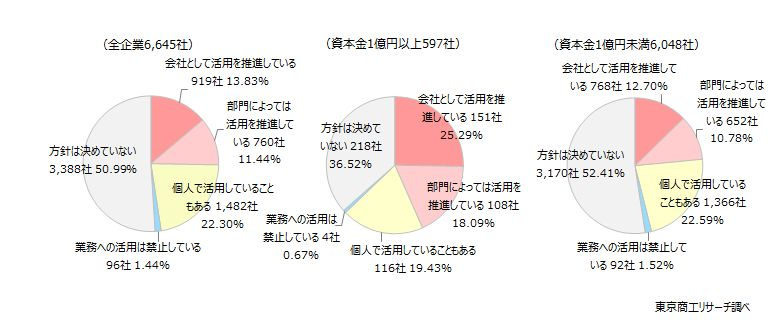

東京商工リサーチが実施した大規模調査により、日本企業における生成AI活用の実態が明らかになりました。6,645社からの回答によると、生成AIの活用を推進している企業はわずか25%にとどまり、半数近くの企業が「方針を決めていない」状況であることが判明しています。

この記事では、調査結果から見える企業の生成AI活用の現状と課題、そして導入を成功させるための具体的なアプローチについて詳しく解説します。現在検討中の企業にとって、今後の戦略立案に役立つ実践的な情報をお届けします。

目次

企業の生成AI活用状況:25%という現実

東京商工リサーチが6,645社を対象に実施した調査「生成AIツールの業務活用を推進しますか」の結果は、日本企業における生成AI導入の現状を如実に表しています。

| 活用状況 | 割合 | 詳細 |

|---|---|---|

| 全社・部門で推進 | 25% | 組織的に生成AIを活用 |

| 個人利用のみ | 一定割合 | 従業員個人レベルでの活用 |

| 活用禁止 | 1.4% | 明確に使用を禁止 |

| 方針未決定 | 約50% | 活用方針を決めていない |

この結果から見えてくるのは、多くの企業が生成AIに対して「様子見」の姿勢を取っているということです。積極的に禁止している企業は少ない一方で、組織として明確な方針を持って推進している企業も4社に1社程度にとどまっています。

企業規模による大きな格差

調査結果では、企業規模による生成AI活用状況の格差も明確に現れています。

資本金1億円を超える大企業では、個人利用も含めて約6割の企業が生成AIを活用しています。これは大企業が持つリソースや専門人材、リスク管理体制が生成AI導入を後押ししていることを示しています。

一方、資本金1億円未満の中小企業では、推進している割合が大幅に減少します。この格差は、中小企業が直面する特有の課題を反映していると考えられます。

しかし、この格差は同時に中小企業にとって大きな成長機会でもあります。適切なアプローチで生成AIを導入できれば、競合他社に対して優位性を築くことが可能になるからです。

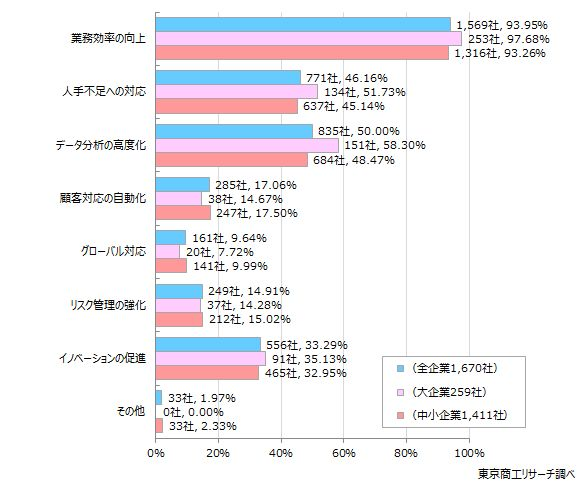

生成AI活用を推進する理由:業務効率化が最優先

生成AIの活用を推進している企業が挙げる理由を見ると、明確な傾向が浮かび上がります。

- 業務効率の向上:最も多くの企業が挙げる理由

- 人手不足への対応:深刻化する労働力不足の解決策として

- データ分析の高度化:より精密な分析による意思決定の向上

- 顧客対応の自動化:24時間対応や応答品質の向上

- イノベーション促進:新たなビジネス機会の創出

特に「業務効率の向上」が最上位に挙げられていることは注目に値します。これは生成AIが単なる技術的な興味の対象ではなく、実際のビジネス課題を解決するツールとして認識されていることを示しています。

人手不足への対応も重要な要因です。少子高齢化が進む日本において、限られた人材でより多くの業務をこなす必要性が高まっており、生成AIはその解決策として期待されています。

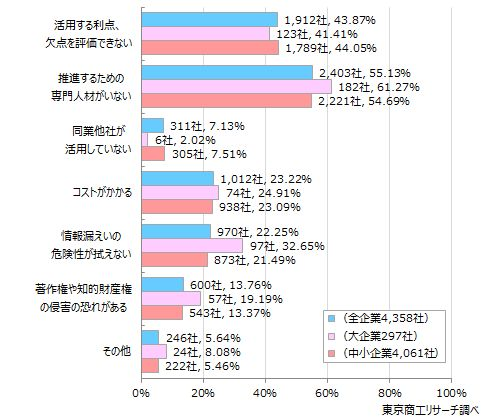

導入が進まない3つの主要な理由

一方で、生成AIの活用を推進していない企業が挙げる理由も明確になっています。これらの課題を理解することは、導入を検討している企業にとって重要な示唆を与えます。

1. 活用する利点・欠点を評価できない

最も多くの企業が挙げるのがこの理由です。「活用する利点や欠点を評価できない」という回答は、単に情報不足というよりも、自社の業務にどのように適用できるかが見えていない状況を表しています。

これは理解できる課題です。生成AIは汎用的なツールである一方、その効果は業務内容や使い方によって大きく異なります。他社の成功事例を聞いても、自社にそのまま当てはまるかどうかの判断が難しいのが実情です。

2. 推進する専門人材がいない

二番目に多い理由が「推進する専門の人材がいない」というものです。これは特に中小企業において深刻な課題となっています。

生成AIの導入には、技術的な理解だけでなく、業務プロセスの分析、効果測定、リスク管理など多岐にわたる知識が必要です。これらすべてを理解している人材を確保することは、多くの企業にとって困難な課題となっています。

3. その他の重要な懸念事項

その他にも以下のような理由が挙げられています:

- 活用の利点が分からない:具体的なメリットが見えない

- コストがかかる:導入・運用費用への懸念

- 情報漏洩の危険性が拭えない:セキュリティリスクへの不安

これらの懸念は決して根拠のないものではありません。実際に、適切な対策を講じずに生成AIを導入すれば、これらのリスクが現実化する可能性があります。

成功への道筋:段階的アプローチの重要性

調査結果を踏まえると、生成AI導入の成功には段階的なアプローチが重要であることが分かります。私は、どの企業でも活用できる基本的な領域から始めることが効果的だと考えています。

すべての企業で活用可能な基本領域

「使えない会社はない」と私が考える基本的な活用領域には以下があります:

- リサーチ業務:市場調査や競合分析の効率化

- 文章作成:報告書、提案書、メールの下書き作成

- 変換ツール:データ形式の変換や要約作業

これらの業務は業種や企業規模に関わらず、ほぼすべての企業で発生するものです。まずはこうした「当たり前のところから広げていく」ことが、生成AI活用成功の鍵となります。

段階的導入のメリット

小さな領域から始めることで、以下のメリットが得られます:

- リスクの最小化:大きな投資をする前に効果を確認できる

- 社内の理解促進:実際の成果を示すことで社内の理解が深まる

- ノウハウの蓄積:段階的に専門知識と経験を積み重ねられる

- 適用領域の拡大:成功体験をもとに他の業務への展開が容易になる

今後の展望:25%から更なる拡大へ

現在25%という活用率は、見方を変えれば大きな成長余地があることを意味しています。今後、以下の要因により活用率の向上が期待されます:

- 成功事例の蓄積:先行企業の具体的な成果が明らかになることで、後続企業の導入が促進される

- ツールの使いやすさ向上:技術の進歩により、専門知識がなくても使えるツールが増加

- コストの低下:競争激化により、導入・運用コストが下がる傾向

- 人材育成の進展:生成AI活用に関する教育・研修機会の増加

特に、現在「方針を決めていない」約50%の企業が動き出せば、活用率は大幅に向上する可能性があります。

まとめ

東京商工リサーチの調査結果から見える日本企業の生成AI活用状況をまとめると、以下の重要なポイントが浮かび上がります:

- 現状の活用率は25%:全社・部門レベルで推進している企業は4社に1社程度

- 企業規模による格差:大企業(資本金1億円超)は約6割が活用、中小企業は大幅に少ない

- 推進理由の明確化:業務効率向上、人手不足対応、データ分析高度化が主要な動機

- 導入障壁の特定:利点・欠点の評価困難、専門人材不足、コスト・セキュリティ懸念が主要課題

- 大きな成長余地:約50%の企業が方針未決定であり、今後の拡大可能性が高い

生成AI活用はもはや「やるかやらないか」ではなく、「いつ、どのように始めるか」の段階に入っています。現在の25%という数字は、早期に取り組む企業にとって競争優位を築く絶好の機会であることを示しています。まずは小さな領域から始めて、段階的に活用範囲を広げていくアプローチが、持続可能な生成AI活用への道筋となるでしょう。

参考リンク

本記事の内容は、以下の資料を参考にしています:

よくある質問(FAQ)

Q1 企業における生成AIの活用率はどのくらいですか?

東京商工リサーチの調査によると、生成AIを全社または部門で推進している企業は全体の約25%にとどまっています。約半数の企業はまだ活用方針を決定していません。

Q2 生成AIの導入が進まない理由は何ですか?

主な理由として、生成AIを活用する利点や欠点を評価できない、推進できる専門人材がいない、導入コストや情報漏洩のリスクへの懸念などが挙げられます。

Q3 生成AI導入を成功させるためのステップは?

まずはリサーチ業務、文章作成、データ形式変換など、すべての企業で活用できる基本的な領域から始めるのがおすすめです。小さな領域から導入し、効果を検証しながら段階的に適用範囲を広げていくと良いでしょう。

Q4 中小企業が生成AIを導入するメリットは何ですか?

中小企業が生成AIを導入することで、業務効率化、人手不足の解消、データ分析の高度化などが期待できます。競合他社に先駆けて導入することで、競争優位性を築くことも可能です。

Q5 大企業と中小企業で生成AIの活用状況に違いはありますか?

はい、あります。資本金1億円を超える大企業では約6割が生成AIを活用していますが、中小企業では推進している割合が大幅に減少します。大企業はリソースや専門人材が豊富である一方、中小企業は人材やコスト面で課題を抱えていることが要因と考えられます。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。