目次

LINEヤフーが仕掛ける「AI活用義務化」という革命

「全従業員に生成AI活用を義務化する」——この衝撃的な発表が、日本のビジネス界に大きな波紋を広げそうです。LINEヤフーが2025年に打ち出したこの戦略は、単なる効率化施策を超えた、働き方そのものの根本的な変革を意味しています。

同社の執行役員である宮澤弦さんは、「AIのパラダイムシフトは本物で、これまでで一番強烈かもしれない」と語り、「3年間で業務生産性を2倍に高める」という野心的な目標を掲げました。

本記事では、LINEヤフーが策定した具体的な社内活用ルールと、その背景にある考え方を詳しく解説します。あなたの組織でも応用できる実践的なヒントが満載です。

なぜ今、AI活用の「義務化」なのか?

宮澤さんが生成AI統括室を立ち上げたのは2年前の春。GPT-3.5で衝撃を受けたことがきっかけでした。しかし、なぜ「推奨」ではなく「義務化」という強い表現を選んだのでしょうか。

その理由は明確です。「未来の働き方は必ずAI活用するものになる」という確信があるからです。宮澤さんは「全社のルールにしちゃったほうがいいんじゃないか」と考え、段階的な導入ではなく、一気に全社展開する道を選びました。

この判断の背景には、AI技術の進歩スピードへの危機感があります。OpenAI本社を訪問した際の体験談として、「2023年までは年に1回の大型アップデートができればよかったが、2024年には毎月アップデートができるようになり、今では毎日アップデートができるようになっている」という現実を目の当たりにしたのです。

実際に、エンジニアの生産性は「2、3年で1000倍ぐらいになっている」という驚異的な変化が起きています。この変化に対応するためには、組織全体での取り組みが不可欠だと判断したのです。

LINEヤフーが定めた3つの具体的活用ルール

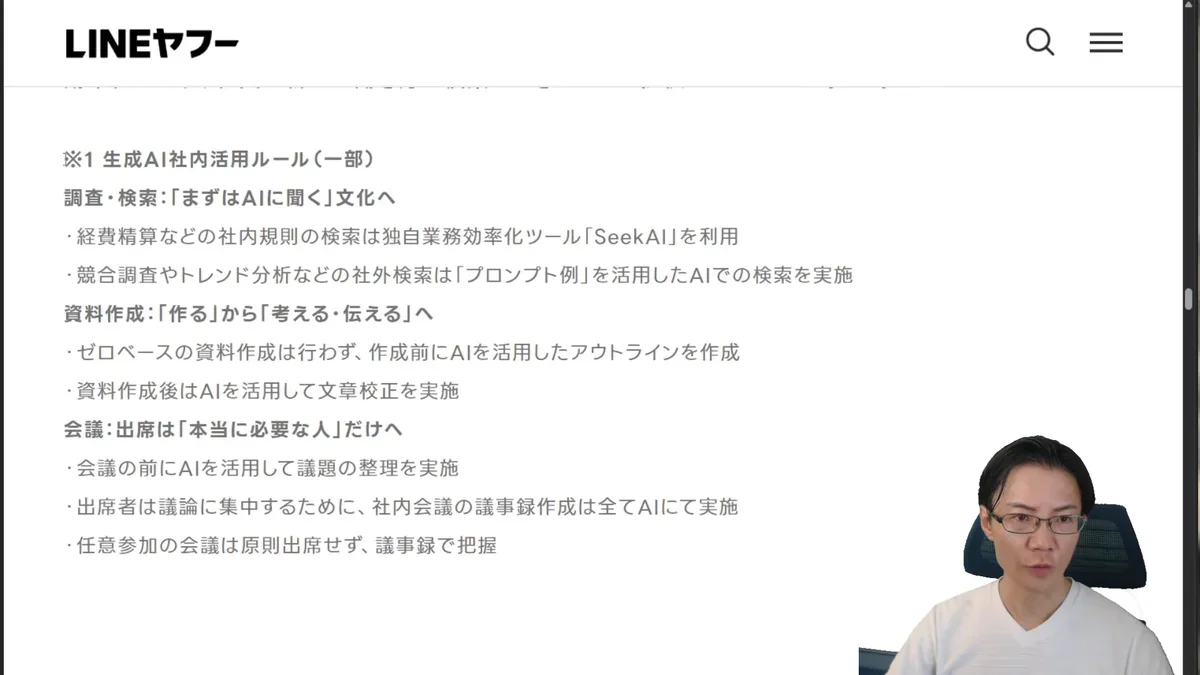

LINEヤフーが全社員に向けて策定した社内活用ルールは、非常にシンプルで実践的です。以下の3つの領域で具体的な指針を示しています(公開されているのは一部なので、これ以外にも社内ではルールがあるものと思われす)。

1. 調査・検索:「まずはAIに聞く」を徹底

従来の検索行動を根本的に変える取り組みです。具体的なルールは以下の通りです:

- 社内調査:経費精算などの社内規則の検索は、独自の業務効率化ツールを活用

- 外部調査:総合調査やトレンド分析などの外部検索は、プロンプト例を活用した上でAIで検索を実施

このルールの狙いは、従来の「検索エンジンで情報を探す」という行動パターンを「AIに質問して回答を得る」というパターンに変えることです。これにより、情報収集の時間を大幅に短縮し、より本質的な業務に集中できる環境を作り出しています。

2. 資料作成:「作るから考える・使える」へのシフト

資料作成における最も重要な変革は、「ゼロベースの資料作成は行わない」という方針です。具体的な手順は:

- 作成前:AI活用してアウトラインを作成

- 作成後:AI活用して分析・調査を実施

この手法により、従来の「白紙から資料を作る」という非効率なプロセスを排除し、「AIが作成したベースを人間が磨き上げる」という協働モデルに転換しています。結果として、資料の品質向上と作成時間の短縮を同時に実現できるのです。

3. 会議:AI活用で「議論に集中」する環境づくり

会議運営においても、AIを積極的に活用するルールを策定しています:

- 会議前:AI活用して議題精度を向上

- 会議中:出席者は議論に集中するため、社内会議の議事録作成は全てAIに委託

- 会議後:任意参加の会議は原則として議事録で内容を把握

特に注目すべきは「任意参加の会議は原則出席せず、議事録で把握」というルールです。これにより、会議の参加者を本当に必要な人だけに絞り込み、他の参加者はAIが作成した議事録で効率的に情報をキャッチアップできる仕組みを構築しています。

AI時代に求められる上司の新しい役割

AI活用が進む中で、管理職の役割も大きく変化しています。宮澤さんは「上司もAIと比較される時代」と指摘し、以下のような人間にしかできない役割の重要性を強調しています:

- 意思決定:AIには判断できない複雑な経営判断や戦略決定

- 人間的なフォロー:部下の代わりに謝罪したり、責任を取ったりすること

- 細やかな配慮:「ジュースを買ってあげる」といった人間的な気遣い

そして、特に重要なのが「ストリートファイター」のような存在になることです。ここで言うストリートファイターとは、「予測不能な動きや革新的な独自な手法で周囲を驚かせる存在」を指します。AIが標準化・効率化を進める中で、人間の創造性や独創性がより一層価値を持つようになるのです。

導入効果と今後の展望

現在の導入効果について、宮澤さんは正直に「期待に達していない」と発言されました。しかし、その理由は失敗ではなく、「期待の水準がどんどん上がっている」からです。

AI技術の進歩が予想を上回るスピードで進んでいるため、当初設定した目標を達成しても、さらに高い水準での活用が可能になっているのです。これは、AI活用における「成功の定義」そのものが常に更新され続けていることを意味します。

既に多くのAI活用事例が社内で生まれており、すごい勢いで新しい取り組みが提案されているとのことです。この状況は、全社的なAI活用文化が根付いている証拠と言えるでしょう。

他社でも応用可能な実践的ヒント

LINEヤフーの取り組みから、他の組織でも応用できる重要なポイントを整理すると以下のようになります。

1. シンプルで明確なルール設定

「調査はまずAIに聞く」「資料はAIでベースを作る」「会議はAIで議事録作成」という3つのルールは、どの会社でも導入しやすいシンプルさが特徴です。複雑な規則よりも、誰でも理解できる明確な指針の方が浸透しやすいのです。

2. 段階的ではなく全社一斉導入

部分的な導入では組織内に温度差が生まれ、真の効果を発揮できません。本気でAI化を進めたい企業は、同様のルールで全社一斉導入を狙うことも検討すべきでしょう。

3. 完璧を求めすぎない柔軟性

「社内会議なら多少あれでも修正したらいいし、参加した人に最終確認したらいい」という考え方は、AI活用の障壁を下げる重要な視点です。100%の精度を求めるより、80%の精度で大幅な効率化を実現する方が実用的です。

まとめ:AI活用義務化が示す未来の働き方

LINEヤフーの全社員AI活用義務化は、単なる効率化施策を超えた、働き方の根本的な変革を示しています。重要なポイントを整理すると:

- 明確なビジョン:「未来の働き方は必ずAI活用するもの」という確信に基づく戦略

- 具体的なルール:調査・資料作成・会議の3領域での明確な活用指針

- 全社一斉導入:段階的導入ではなく、全従業員への一斉展開

- 人間の役割の再定義:AIにできないことに集中する新しい働き方

- 継続的な改善:期待水準を上げ続ける成長マインドセット

この取り組みは、AI時代における組織運営の新しいモデルケースとして、多くの企業にとって参考になる事例です。重要なのは、AIを「使うか使わないか」ではなく、「どう使いこなすか」という視点で組織全体の変革に取り組むことなのです。

よくある質問(FAQ)

Q1 LINEヤフーが全社員にAI活用を義務化した目的は何ですか?

LINEヤフーは、AI技術の急速な進化に対応し、従業員の業務生産性を3年間で2倍に高めることを目指して、全社員にAI活用を義務化しました。特に、調査・検索、資料作成、会議といった共通業務におけるAI活用を推進しています。

Q2 LINEヤフーのAI活用義務化における3つの具体的なルールは何ですか?

LINEヤフーでは、調査・検索においては「まずAIに聞く」ことを徹底し、資料作成においては「ゼロベースの資料作成は行わない」方針を打ち出しています。また、会議においてはAIを活用して議事録を作成し、参加者は議論に集中できる環境づくりを目指しています。

Q3 LINEヤフーがAI活用で取り入れている「マルチベンダー戦略」とは何ですか?

LINEヤフーのマルチベンダー戦略とは、特定のAIサービスに依存せず、複数のAIベンダーのツールを業務内容に応じて使い分ける戦略です。これにより、各AIツールの強みを最大限に活用し、より効果的なAI活用を目指しています。

Q4 AI活用が進む中で、上司や管理職はどのような役割を担うべきですか?

AI活用が進む現代において、上司や管理職はAIには代替できない役割、例えば複雑な経営判断や戦略決定、部下のフォロー、人間的な気遣いなどを担うべきです。また、予測不能な動きで周囲を驚かせる「ストリートファイター」のような存在になることも重要です。

Q5 他社がLINEヤフーのAI活用義務化の取り組みを参考にする際のポイントは何ですか?

他社がLINEヤフーの取り組みを参考にする際は、シンプルで明確なルール設定、段階的ではなく全社一斉導入、完璧を求めすぎない柔軟性が重要です。特に、AI活用においては100%の精度を求めるよりも、80%の精度で大幅な効率化を実現する方が実用的です。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。