2025年7月にリリースされたManus(マナス)の「ワイドリサーチ」機能は、従来の単発的な調査を根本から変える画期的なツールです。この機能の最大の特徴は、複数の調査対象を同時並列で処理できることにあります。

従来のAI調査ツールでは、企業A、企業B、企業Cを調べる場合、それぞれを順番に処理する必要がありました。しかし、Manusのワイドリサーチでは、これらすべてを同時に調査し、統一されたフォーマットで結果を出力できます。

目次

実証実験:時価総額上位50社の生成AI活用状況調査

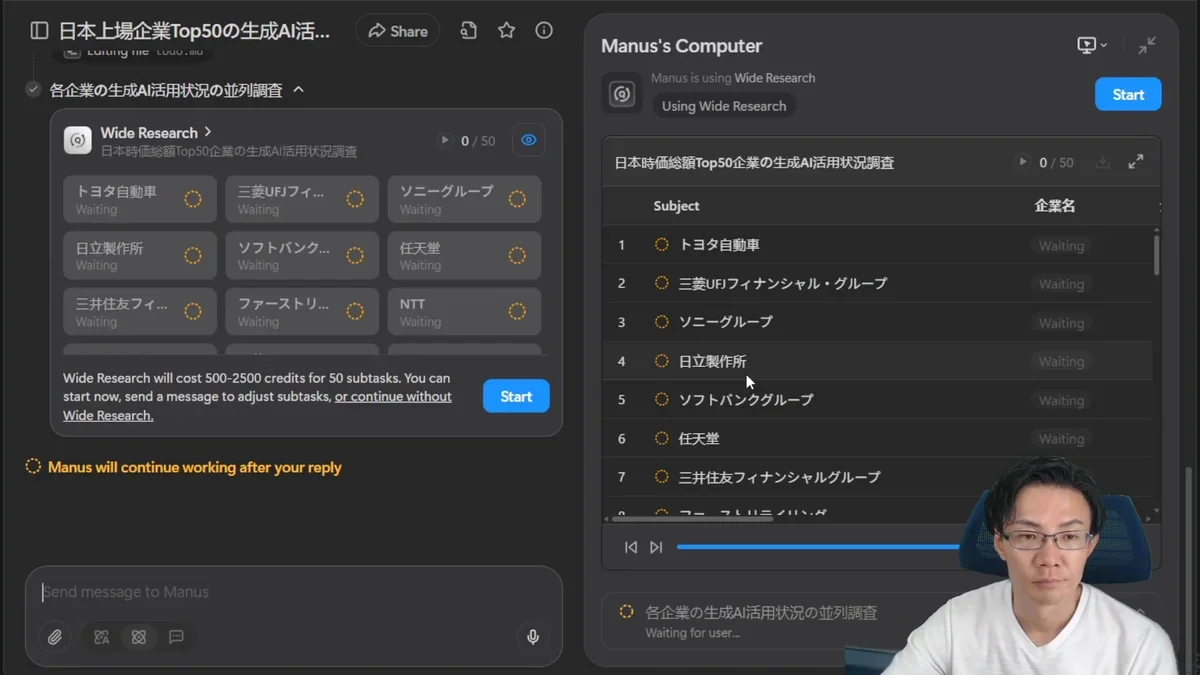

最初の検証として、「日本の上場企業の時価総額ランキングトップ50の企業について、生成AIの活用状況をニュースリリースなどから探してまとめる」という依頼を行いました。

- ステップ1:対象企業リストの自動生成(日経新聞などの公開情報から時価総額上位50社を抽出)

- ステップ2:各企業に対する調査パターンの設計(企業内での導入状況、使用ツール、生成AI活用サービスなど)

- ステップ3:50社すべてを並列で同時調査開始

- ステップ4:結果の統合と分析レポート生成

特に印象的だったのは、20並列程度で同時処理が行われ、各企業の調査が独立して進行していく様子でした。一部の企業(新日本科学、オリエンタルランド、MS&AD等)で処理に時間がかかったものの、全体として約7分で50社すべての調査が完了しました。

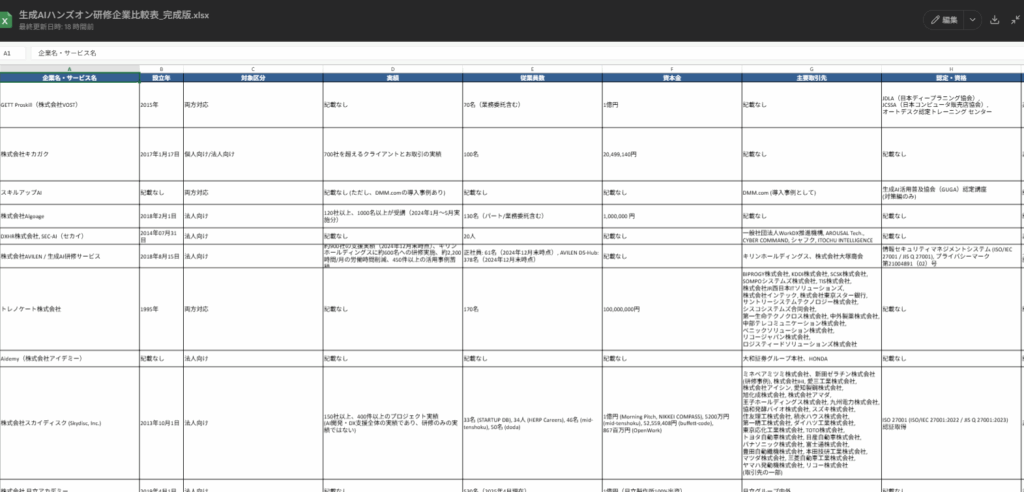

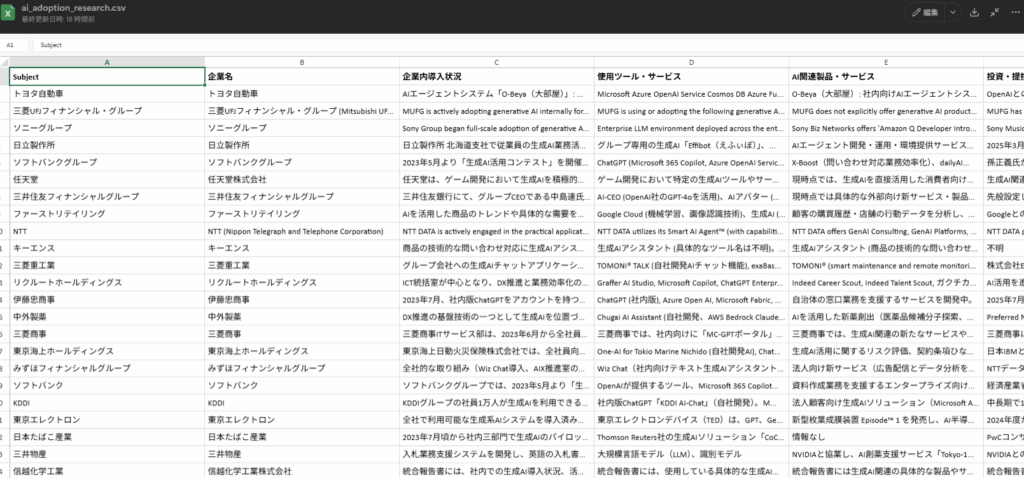

調査結果は非常に詳細で、各社の生成AI導入状況、使用しているツール、具体的な活用事例まで網羅されていました。ただし、今回はフォーマットを詳細に指定していなかったため、情報の整理方法にばらつきが見られました。

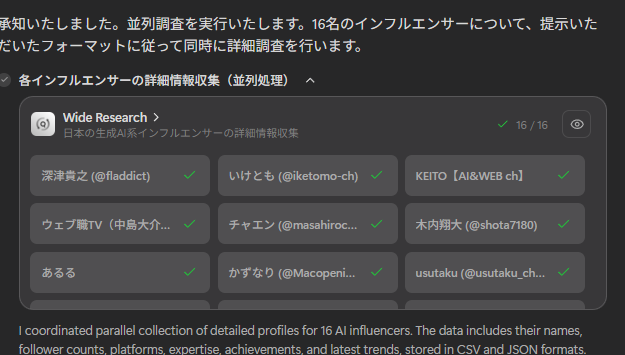

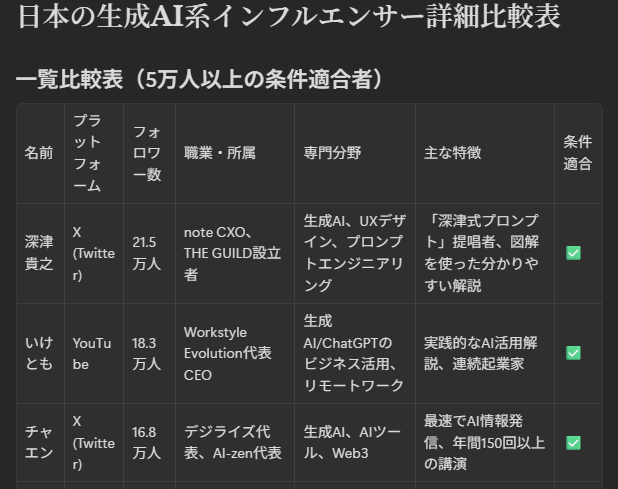

AIインフルエンサー調査:精度の高さを実証

次の検証では、「日本の生成AI系インフルエンサーを一覧にして、それぞれのプロフィールやSNS活動、特徴をまとめる」という、より複雑な調査を実施しました。条件として、YouTubeやXにおいて登録数・フォロワー数が5万人以上の人物を対象に設定しました。

この調査の難しさは、まず「誰がAIインフルエンサーなのか」というリスト作成から始まることです。しかし、Manusワイドリサーチは以下の手順で見事に対応しました:

- 対象者の特定:各種SNSプラットフォームから条件に合致するインフルエンサーを自動抽出

- 詳細情報収集:各インフルエンサーについて並列で詳細調査を実行

- 統一フォーマットでの整理:専門分野、活動時期、発信内容、フォロワー数、強み、実践的な活用内容などを体系的に整理

結果の精度を検証するため、調査対象に含まれた自分自身の情報を確認したところ、以下の項目がすべて正確でした:

- YouTube登録者数:18.3万人

- X(旧Twitter)フォロワー数:2.9万人

- 経歴・専門分野

- 発信内容の特徴

- 出版書籍の情報

- 主要な活動内容

他のインフルエンサーについても、知っている情報と照合する限り、高い精度で情報が収集・整理されていることが確認できました。

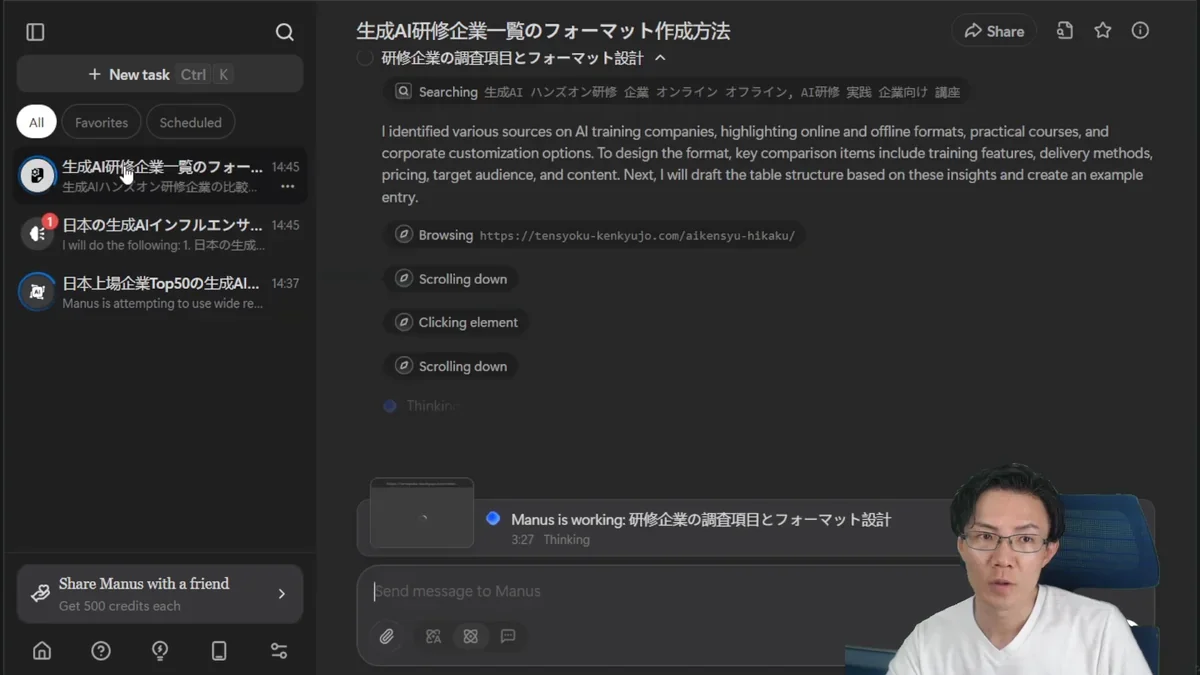

成功の鍵:フォーマット設計の重要性

複数回の検証を通じて明らかになった最も重要なポイントは、事前のフォーマット設計です。

最初の企業調査では、フォーマットを詳細に指定せずに実行したため、以下の課題が発生しました:

- 情報の整理方法にばらつきが生じる

- 一部の結果が英語で出力される

- 後から情報を活用する際の効率が低下する

一方、AIインフルエンサー調査では、事前に詳細な調査項目を指定したことで、統一性の高い結果を得ることができました。

効果的なフォーマット設計のポイントは以下の通りです:

| 設計要素 | 具体例 | 効果 |

| 調査項目の明確化 | 「企業名、導入時期、使用ツール、活用事例、効果測定」 | 情報の抜け漏れ防止 |

| 出力言語の指定 | 「すべて日本語で出力」 | 結果の統一性確保 |

| 情報の詳細度設定 | 「各項目について最低100文字以上で記述」 | 情報の充実度向上 |

| 表形式での整理指示 | 「結果をExcel形式の表で出力」 | 後処理の効率化 |

理想的な活用フローは、「フォーマット作成 → 一覧作成 → 並列調査」の3段階です。最初にフォーマットを作成し、必要に応じて調整を行った上で、本格的な並列調査を実行することで、最大の効果を得ることができます。

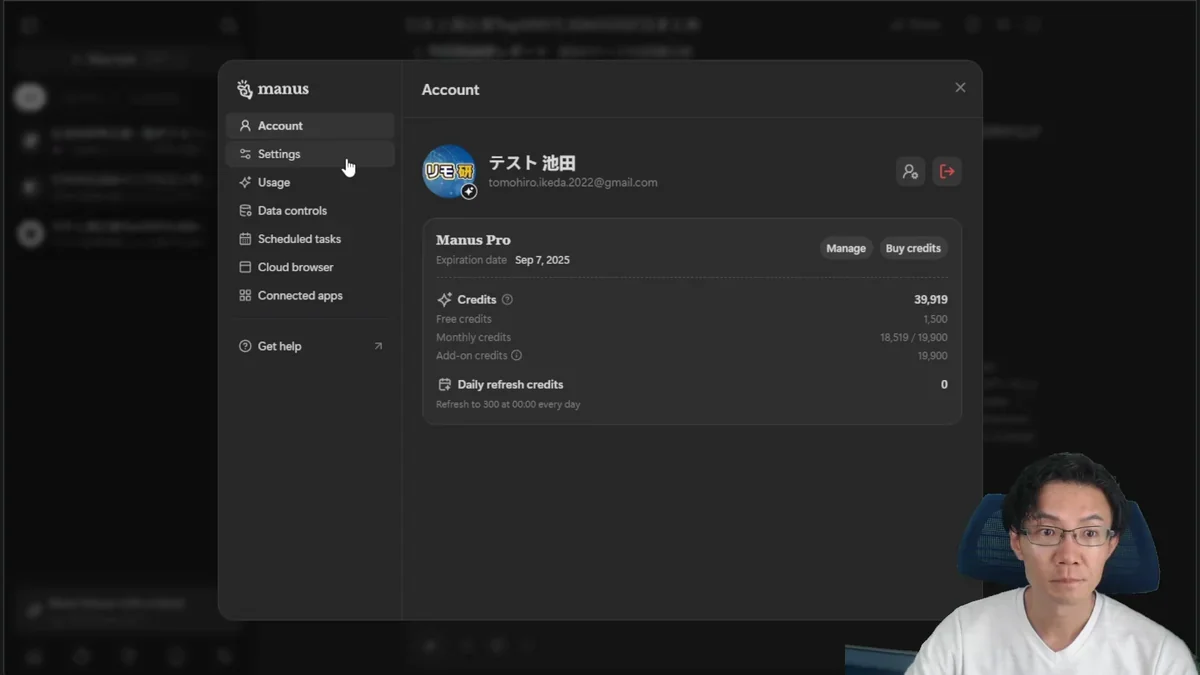

コスト効率の驚異的な高さ

Manusワイドリサーチの大きな魅力の一つが、予想以上に低いコストです。今回の検証で消費されたクレジット数は以下の通りでした:

- 時価総額上位50社調査:470クレジット

- AIインフルエンサー一覧作成:650クレジット

- 研修提供企業調査:500クレジット

これらの数値は、当初予想されていた「500〜2500クレジット」の範囲内の下限に近く、非常にコスト効率が高いことが実証されました。

従来の調査手法と比較すると、以下のような圧倒的な優位性があります:

| 比較項目 | 従来手法(人力) | Manusワイドリサーチ |

| 50社調査の所要時間 | 数日〜数週間 | 約7分 |

| 人件費(概算) | 数万円〜数十万円 | 数百円〜数千円相当 |

| 情報の統一性 | 調査者により差が生じる | 統一されたフォーマットで整理 |

| 情報の鮮度 | 調査時点で固定 | リアルタイムの最新情報 |

特に、初期調査段階での活用価値は計り知れません。詳細な調査が必要な項目を特定し、そこから人間が深掘りしていくという使い方により、全体的な調査効率を大幅に向上させることができます。

活用シーンと実践的な応用例

検証を通じて、Manusワイドリサーチが特に威力を発揮する場面が明確になりました:

ビジネス分析での活用

- 競合他社分析:同業界の主要企業の戦略、財務状況、技術動向を一括調査

- 市場調査:特定分野のサービス提供企業の料金体系、特徴、顧客評価を横断的に比較

- 投資判断支援:投資候補企業群の事業内容、成長性、リスク要因を並列分析

マーケティング・営業での活用

- 顧客企業研究:営業先企業群の事業内容、課題、意思決定者情報を事前調査

- インフルエンサーマーケティング:特定分野のインフルエンサーの影響力、特徴、連絡先を一括収集

- イベント・セミナー企画:類似イベントの内容、参加者数、料金設定を比較分析

学術・研究での活用

- 文献調査:特定テーマに関する最新研究動向、主要研究者、研究機関を体系的に整理

- 教育機関比較:大学院プログラム、研修コース、資格制度の内容・要件を横断比較

これらの活用において共通するのは、「広く情報を収集し、その後で深く分析する」というアプローチが効果的だということです。Manusワイドリサーチで全体像を把握し、重要なポイントを特定してから、人間がより詳細な調査や分析を行うという役割分担が理想的です。

注意点と改善すべきポイント

高い性能を持つManusワイドリサーチですが、実際の使用において注意すべき点もいくつか発見されました:

情報の精度に関する注意点

AIが生成した情報は、必ず人間による検証が必要です。特に以下の点に注意が必要です:

- 数値情報:売上高、従業員数、設立年などの具体的な数値は、公式情報との照合が必須

- 最新情報:組織変更、サービス終了、料金改定などの最新動向は、情報の鮮度を確認

- 機密情報:非公開情報や推測に基づく内容が含まれる可能性があるため、情報源の確認が重要

フォーマット設計の課題

今回の検証では、以下のフォーマット関連の課題が明らかになりました:

- 言語の混在:指示を明確にしないと、日本語と英語が混在した結果になる場合がある

- 情報量のばらつき:企業や対象によって、収集できる情報量に差が生じる

- 項目の欠落:ネット上に情報が少ない項目(料金、内部情報など)は「問い合わせ」などの表記になる

コスト管理の重要性

今回は予想よりも低コストでしたが、以下の点でコスト管理が重要です:

- 調査対象数の設定:対象数が多いほどクレジット消費量が増加

- 調査項目の詳細度:詳細な調査を求めるほど、処理時間とコストが増加

- 再実行の必要性:フォーマットが不適切だった場合の再調査コスト

今後の発展可能性と期待

Manusワイドリサーチの検証を通じて、この技術の将来性について大きな期待を抱くことができました。

特に注目すべきは、調査結果の分析・統合機能です。単純に情報を収集するだけでなく、収集したデータを抽象化し、インサイトを抽出する機能も備えています。今回の企業調査でも、最終的に「まとめと考察」が自動生成され、全体的な傾向や特徴的なパターンが整理されました。

また、他のAIツールとの連携可能性も大きな魅力です。Manusワイドリサーチで収集・整理されたデータを、ChatGPTやClaude、Geminiなどの他のAIツールに入力することで、さらに深い分析や異なる視点からの考察を得ることができます。

今後期待される発展方向としては:

- リアルタイム更新機能:一度作成した調査結果を定期的に自動更新

- カスタムフォーマットの保存:よく使用するフォーマットをテンプレート化

- 他システムとの連携:CRMやBIツールとの直接連携

- 多言語対応の強化:グローバル企業調査での多言語情報の統合処理

まとめ:効率的な調査業務の新時代

Manusワイドリサーチの検証を通じて、以下の重要なポイントが明らかになりました:

- 圧倒的な処理速度:50社の詳細調査をわずか7分で完了する並列処理能力

- 高いコスト効率:従来の人力調査と比較して数十分の一のコストで実現

- 優れた情報精度:公開情報に基づく正確で詳細な調査結果

- フォーマット設計の重要性:事前の設計により結果の品質が大幅に向上

- 幅広い活用可能性:ビジネス分析から学術研究まで多様な分野で応用可能

特に印象的だったのは、「フォーマット作成 → 一覧作成 → 並列調査」という3段階のアプローチの有効性です。この手順を踏むことで、単なる情報収集を超えた、実践的で価値の高い調査結果を得ることができます。

Manusワイドリサーチは、調査業務の効率化において革命的な変化をもたらす可能性を秘めています。ただし、AIが生成した情報の検証や、適切なフォーマット設計など、人間の判断と設計能力が依然として重要な役割を果たすことも明らかになりました。

今後、このようなAI調査ツールがさらに発展し、より多くの業務領域で活用されることで、私たちの働き方や意思決定プロセスが大きく変わっていくことでしょう。重要なのは、AIの能力を理解し、適切に活用することで、人間の創造性や判断力をより高次の業務に集中させることです。

よくある質問(FAQ)

Q1 Manusワイドリサーチとは何ですか?

Manusワイドリサーチは、複数の調査対象を同時並列で処理できるAI調査ツールです。従来は順番に行っていた企業調査などを、まとめて効率的に行えます。例えば、日本の時価総額上位50社の生成AI活用状況をわずか7分程度で調査できます。

Q2 Manusワイドリサーチを使うメリットは何ですか?

最大のメリットは、調査にかかる時間とコストを大幅に削減できることです。記事の検証では、50社の調査が7分で完了し、人件費も従来の手法に比べて大幅に低く抑えられました。また、調査結果が統一されたフォーマットで整理されるため、分析作業も効率化できます。

Q3 Manusワイドリサーチで調査を行う際の注意点は?

AIが生成した情報は、必ず人間による検証が必要です。数値情報(売上高、従業員数など)は公式情報と照合し、最新情報(組織変更、サービス終了など)の鮮度を確認しましょう。また、非公開情報や推測に基づく内容が含まれていないか、情報源の確認も重要です。

Q4 Manusワイドリサーチを効果的に使うためのポイントは?

事前のフォーマット設計が非常に重要です。調査項目を明確化し、出力言語を指定し、情報の詳細度を設定することで、統一性が高く、活用しやすい調査結果を得られます。理想的な活用フローは、「フォーマット作成 → 一覧作成 → 並列調査」の3段階です。

Q5 Manusワイドリサーチはどんな活用シーンに適していますか?

競合他社分析、市場調査、投資判断支援などのビジネス分析、顧客企業研究、インフルエンサーマーケティングなどのマーケティング・営業活動、文献調査、教育機関比較などの学術・研究など、幅広い分野で活用できます。「広く情報を収集し、その後で深く分析する」というアプローチが効果的です。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。