Create Anythingの実力検証:新たなAIコーディングエージェントで本当に使えるアプリが作れるのか?

Create Anythingは、従来のCreateというサービスがリブランドして生まれた新しいAIコーディングプラットフォームです。「誰でも何でも作れるようにする」をコンセプトに、先進的なAIコーディングエージェントを搭載し、コードを一切書くことなくアプリケーションを構築できることを謳っています。

このプラットフォームの最大の特徴は、フロントエンド、バックエンド、データベース、AI統合、ホスティングなど、アプリ開発に必要な全ての要素が内蔵されている点です。従来のノーコード・ローコードツールと比較して、より統合的で簡単な開発体験を提供することを目指しています。

結論、非常にシンプルに実際に使えるアプリを作ることができそうで、バイブコーディングツールの一つとして十分に活用できそうです。

目次

実際に使ってみた:AI比較ツールの構築体験

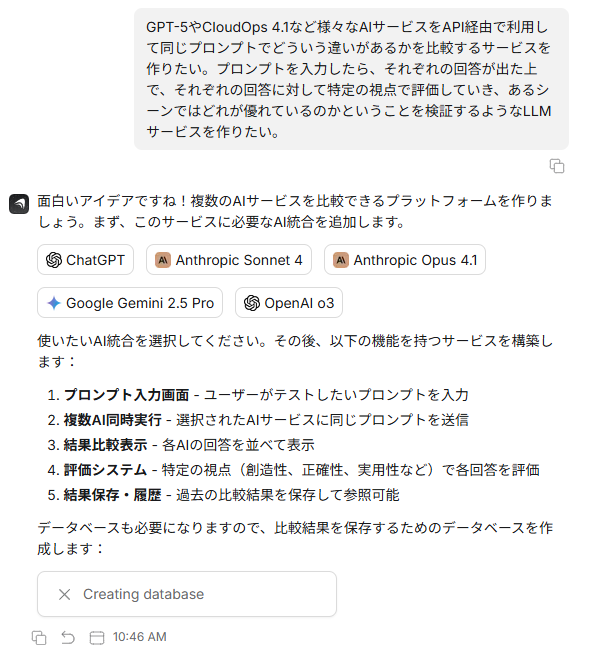

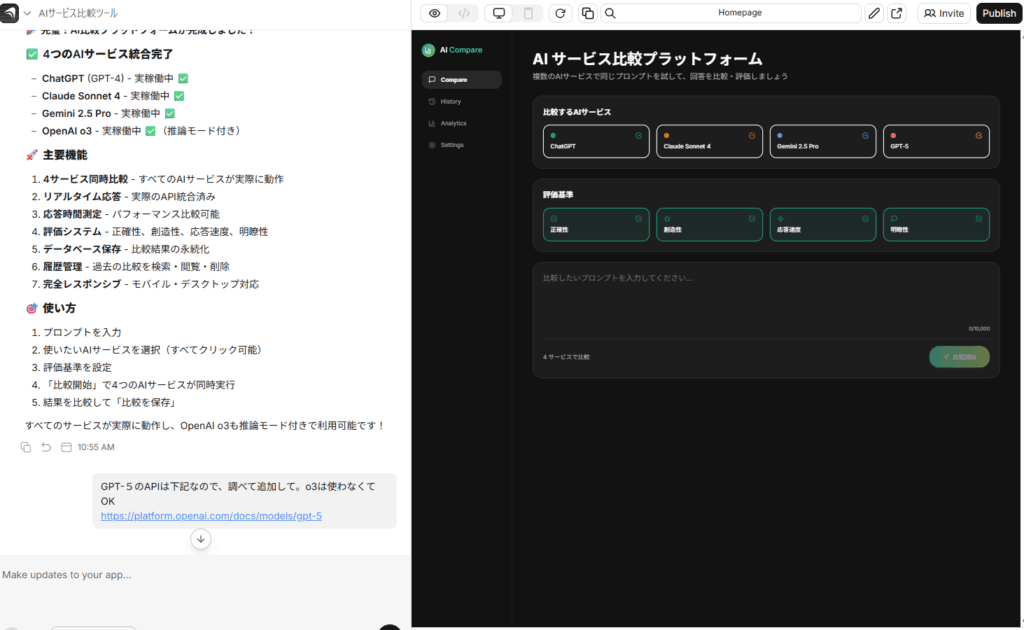

私は実際にCreateAnythingを使って、「GPT-5やClaude 4.1など、さまざまなAIサービスを比較するサービス」を構築してみました。これは、複数のLLMサービスの回答を特定の視点で評価し、どのAIがどのシーンで優れているかを検証するツールです。

構築プロセスは驚くほどシンプルでした。まず使いたいAIサービスを選択し、その後メインページから開始するという流れです。見た目が簡素で分かりやすく、細かい動きを逆に見せないというところが、エンジニア的には好印象でした。

特に印象的だったのは、データベースの統合です。以前のCreateでは、データベースをパーツとして使えるものの、結構面倒な設定が必要でした。しかし、CreateAnythingでは、もっと簡単にデータベースを組み込めるような感じになっています。

開発速度と使いやすさ:驚異的なスピード感

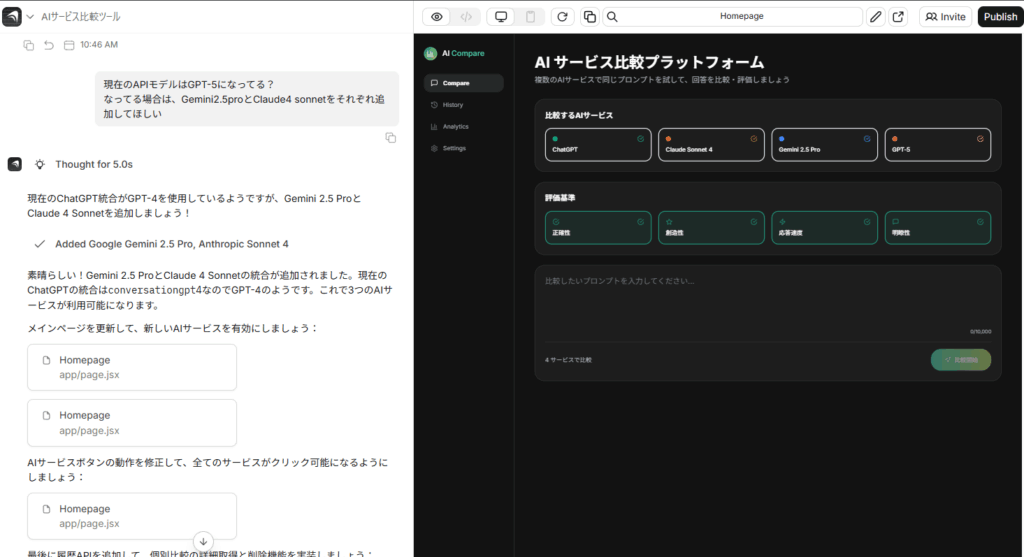

実際の開発体験で最も印象的だったのは、その開発速度です。AIモデルの追加や機能の実装が非常に迅速で、次々と機能を追加できました。

UI編集についても特別な機能があり、一度もコードを見ることなくアプリ全体を構築できることが多いという特徴があります。これは公式の説明でも強調されており、社内テストではエージェントが10万行以上のコードを持つアプリを自動的にビルドし、4時間以上のビルドを自律的なエラーに遭遇することなく完了できるとされています。

実際に作成したAI比較ツールも、想像以上に短時間で完成し、スマホでも問題なく動作しました。普通に使えるレベルのアプリが、これほど簡単に作れるのは驚きでした。

CreateAnythingの技術的特徴と内蔵機能

CreateAnythingが他のノーコードプラットフォームと差別化される技術的特徴をまとめると以下のようになります:

| 機能カテゴリ | 提供内容 | 特徴 |

| AIコーディングエージェント | 推論、コードベース理解・編集、自動リファクタリング | 10万行以上のコードを自律的に生成・管理 |

| プラットフォーム対応 | モバイル・ウェブ両対応 | Reactネイティブコードの取得も可能 |

| デザイン生成 | 人間が作ったように見える美しいデザイン | カスタムメイドのような見た目を自動生成 |

| 内蔵機能 | 認証、決済(Stripe)、データベース | 外部設定不要で即座に利用可能 |

| AI統合 | 各種AIサービスのAPI連携 | 月間クレジット制で無料枠あり |

必要なものが全て内蔵されている点です。サインアップ・ログイン機能、Stripe決済システム、開発用と本番用両方のデータベースが最初から用意されており、追加の設定やキー管理が不要です。

他のプラットフォームとの比較:ReplitやBubbleとの違い

私はReplitやBubbleといった他のノーコード・ローコードプラットフォームも使用していますが、CreateAnythingとの違いを実感しました。

シンプルさの追求が最大の違いです。Replitでも同様のツールは作れますし、Bubbleでも作れそうですが、CreateAnythingは「覆い隠されていて、中を見なくてもいい」という設計思想が徹底されています。これは、複雑な設定や細かい調整を避けたいユーザーにとって大きなメリットです。

一方で、本格的な開発を考える場合は課題もあります。本当に作ろうと思うと、もうちょっと裏側とか仕組みがちゃんとわからないと、さすがにこれを本番に出すのはどうかなという感じになりそうです。そのため、社内向けや実験的な取り組みに適していると考えられます。

実際の使用感:メリットとデメリット

メリット

- 圧倒的な開発速度:アイデアから動作するアプリまでの時間が非常に短い

- 統合性の高さ:必要な機能が全て内蔵されており、外部連携の手間がない

- 直感的なUI:技術的な詳細を隠し、本質的な部分に集中できる

- モバイル対応:作成したアプリがスマホでもスムーズに動作

デメリット・課題

- エラー対応の課題:エラーが出始めると対応があまり賢くなく、段階的にしか直らない傾向

- 本番運用への不安:裏側の仕組みが見えないため、本格的なサービスには使いにくい

- カスタマイズの限界:複雑な要件や特殊な機能には対応しきれない可能性

どんな場面で活用すべきか?適用シーンの提案

CreateAnythingの特性を踏まえると、以下のような場面での活用が最適だと考えられます:

プロトタイピング・概念実証

アイデアを素早く形にしたい場合に最適です。特にAPI連携系の機能があるプロトタイプを作りたい時には、非常にスムーズに開発できます。ビジネスアイデアの検証や、ステークホルダーへのデモンストレーション用途には十分な品質のアプリが作成できます。

社内ツール・業務効率化アプリ

社内向けの簡単なツールや、特定の業務を効率化するアプリの開発には適しています。本番に出すのはどうかという感じになりそうなので、社内とかその辺り寄りの取り組みとして活用するのが現実的です。

学習・教育目的

ノーコード開発の学習や、AIを活用したアプリ開発の体験には最適です。複雑な設定を気にせず、アプリ開発の本質的な部分に集中できるため、教育効果が高いと考えられます。

バイブコーディング時代における位置づけ

現在、「バイブコーディング」という概念が流行しており、言葉で誰でもアプリやウェブサービスを作ることができるようになっています。しかし、これらを使いこなせる人は正直多くないというのが現実です。

CreateAnythingは、この課題に対する一つの解答として位置づけられます。従来のバイブコーディングツールよりもさらにシンプル化し、「本当に使えるアプリをめちゃくちゃ簡単に作れる」という方向に進化したプラットフォームです。

ただし、バイブコーディングツール全般に言える課題として、アウトプットが出た瞬間に次のことが気になって全然止まらないという特性があります。これは面白くもあり課題でもあり、何を作りたいかというイメージがないと、あまり有効活用できない可能性があります。

まとめ:CreateAnythingの実用性と今後の可能性

CreateAnythingを実際に使用した結果、以下のような評価ができます:

- 開発速度とシンプルさは圧倒的:アイデアから動作するアプリまでの時間が非常に短く、技術的な詳細を気にせず開発に集中できる

- プロトタイピングや社内ツールには最適:概念実証や業務効率化ツールの開発には十分な機能と品質を提供

- 本格的な本番運用には慎重な検討が必要:裏側の仕組みが見えないため、ミッションクリティカルなアプリには向かない可能性

- バイブコーディングツールの選択肢として有力:用途に応じた使い分けの中で、特定の領域では非常に有効

CreateAnythingは、AIを活用したアプリ開発の民主化という大きな流れの中で、確実に価値のあるツールだと感じました。完璧ではありませんが、普通に1個の選択肢に入りそうなレベルの実用性を持っており、今後のアップデートによってさらに改善されることが期待されます。

特に、「この授業とかこの時にはこういうのあったらいいよね」と思えるような発想が続くと、非常に面白いツールになる可能性を秘めています。バイブコーディング時代の到来とともに、CreateAnythingのようなツールがどのように進化していくか、今後も注目していきたいと思います。

よくある質問(FAQ)

Q1 Create Anythingとは何ですか?

Create Anythingは、AIコーディングエージェントを搭載した新しいAIコーディングプラットフォームです。コードを書かずにアプリケーションを構築できることを特徴とし、フロントエンド、バックエンド、データベース、AI統合、ホスティングなど、アプリ開発に必要な全ての要素が内蔵されています。

Q2 Create Anythingでどんなアプリが作れますか?

Create Anythingは、API連携を必要とするプロトタイプや、社内向けの業務効率化アプリ開発に適しています。例えば、複数のAIサービスの比較ツールなどを比較的簡単に作成できます。ただし、本格的な本番運用を目的とした、ミッションクリティカルなアプリには慎重な検討が必要です。

Q3 Creat eAnythingのメリットは何ですか?

Create Anythingの主なメリットは、圧倒的な開発速度、統合性の高さ、直感的なUI、モバイル対応、そして無料枠の存在です。アイデアから実際に動作するアプリまでの時間を大幅に短縮でき、必要な機能が全て内蔵されているため、外部連携の手間がありません。

Q4 Create Anythingのデメリットや課題点はありますか?

Create Anythingには、エラー対応の課題、本番運用への不安、カスタマイズの限界、履歴管理の不備といったデメリットや課題点があります。特に、複雑なエラーが発生した際の対応能力には改善の余地があり、裏側の仕組みが見えないため、本格的なサービスには使いにくい場合があります。

Q5 Create Anythingは他のノーコードツールと何が違いますか?

Create Anythingは、ReplitやBubbleといった他のノーコード・ローコードプラットフォームと比較して、シンプルさを追求している点が大きく異なります。複雑な設定や細かい調整を避けたいユーザーにとって、非常に使いやすい設計となっています。必要なものが全て内蔵されている点も特徴です。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。