NotebookLMの新音声モード3種類を徹底解説!要約・批判・議論で情報理解が劇的に変わる

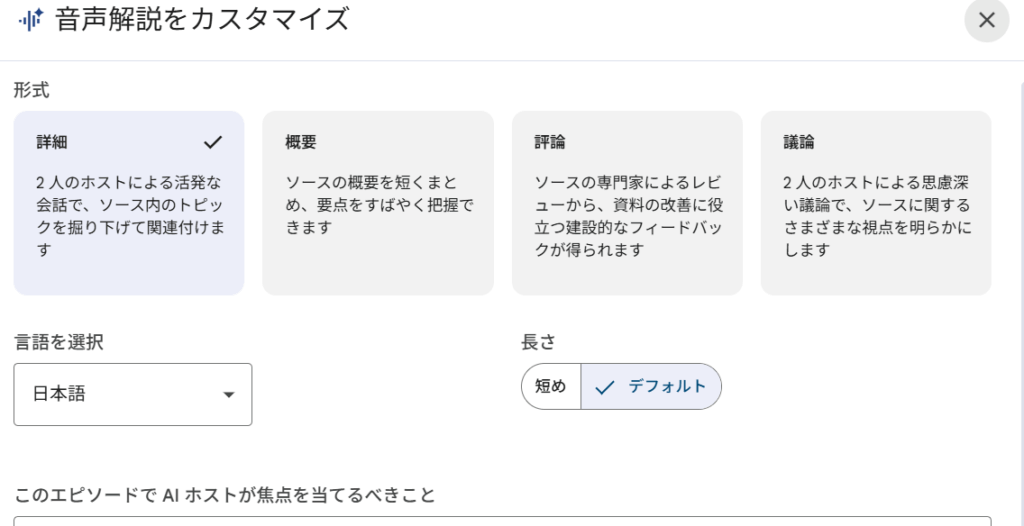

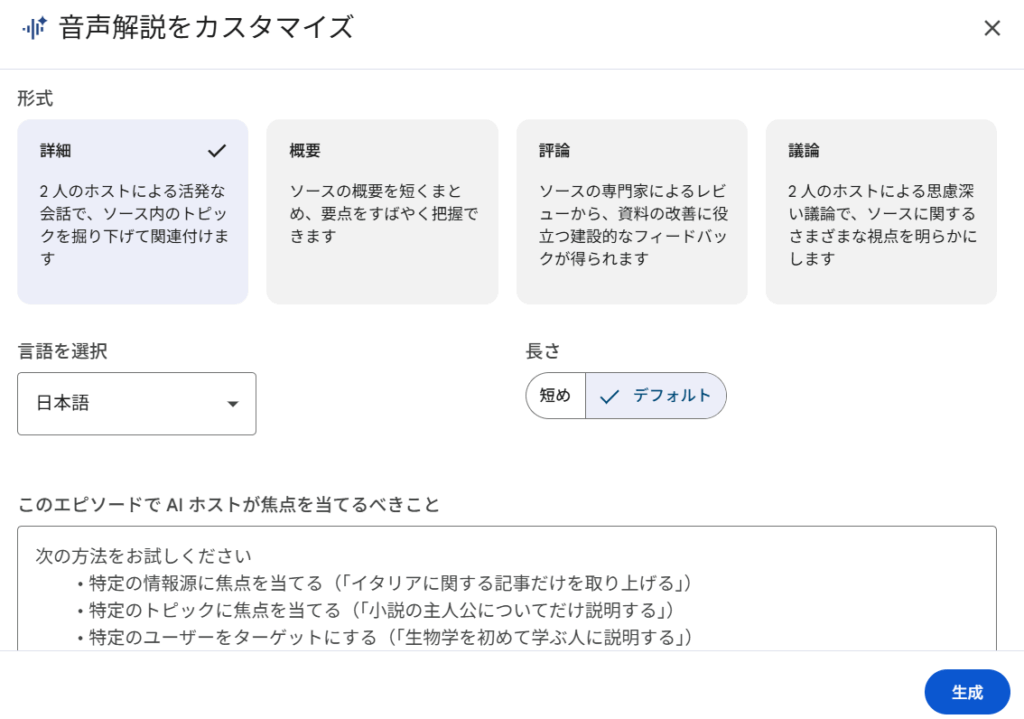

NotebookLMに新たに追加された3つの音声モード(概要、評論、議論)をご存知でしょうか?これまでのディープダイブ形式(詳細)に加えて、同じ情報源から全く異なる視点での音声コンテンツを生成できるようになりました。

私自身、実際にこれらの新機能を試してみて、その可能性の大きさに驚いています。一つのコンテンツを様々な角度から理解できるこの機能は、学習効率や情報の理解度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

本記事では、NotebookLMの新しい音声モードの具体的な特徴と活用方法について、実際の使用体験を交えながら詳しく解説していきます。

目次

NotebookLMの新音声モード:4つの選択肢で情報理解を最適化

NotebookLMは従来のディープダイブ形式に加えて、3つの新しい音声モードを導入しました。これにより、同じ情報源から4つの異なる視点でのコンテンツを生成できるようになっています。

新しく追加された音声モードは以下の通りです:

- 概要(Brief):2分程度の簡潔な要約

- 評論(Critique):批判的な視点での改善提案(15~20分)

- 議論(Debate):対立する2つの視点での議論(15~20分)

- 詳細(Deep Dive):従来の詳細な解説(15~20分)

これらの機能により、一つの情報源を多角的に理解し、様々な形で活用することが可能になりました。特に注目すべきは、それぞれが全く異なるアプローチで同じ内容を扱うため、理解の深度と幅を同時に向上させられる点です。

概要モード:効率的な情報把握のための2分要約

ブリーフモードは、約2分という短時間で要点をサクッと把握できる機能です。忙しいビジネスパーソンや、まず全体像を掴みたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

実際の使用例では、MITの研究論文「ChatGPTが脳に与える影響」について、以下のような構成で要約が生成されました:

- 研究の背景と重要性の説明

- 主要な発見事項の簡潔な紹介

- 実用的な示唆の提示

特に印象的だったのは、複雑な研究内容を一般の人でも理解しやすい言葉で説明している点です。「認知的オフロード」のような専門用語も、「脳が考えるのをAIに任せちゃう感じ」という分かりやすい表現で解説されていました。

ブリーフモードは、長時間の音声コンテンツを聞く時間がない場合や、複数の資料を効率的に比較検討したい場合に特に威力を発揮します。

評論モード:建設的な批判で内容の質を向上

クリティックモードは、情報源に対して批判的な視点から改善提案を行う機能です。この機能は、自分が作成したコンテンツの客観的な評価を得たい場合や、情報の信頼性を多角的に検証したい場合に非常に有効です。

実際の使用体験では、元の記事に対して以下のような建設的な批判が展開されました:

表現の強さに関する指摘

「破滅的な急降下」や「精神を乗っ取る」といったセンセーショナルな表現について、科学的な客観性を保ちながらも警告の意図を伝える方法が提案されました。具体的には、断定的な表現を「可能性を示唆している」「重大な疑問を投げかけている」といった表現に変更することで、信頼性と説得力のバランスを取る方法が示されました。

具体性の不足への改善提案

一般的なアドバイス(「定期的に休憩を取る」など)に対して、研究で指摘された具体的なリスクとの関連性をより明確にする必要性が指摘されました。これにより、読者がより実践的で効果的な対策を講じられるようになります。

クリティックモードは、コンテンツの質を向上させたい場合や、異なる視点からの検証が必要な場合に特に価値を発揮します。デフォルトだとやや長いので「短め」がよさそうです。

議論モード:対立する視点で深い理解を促進

議論モードは、一つのトピックに対して対立する2つの視点から議論を展開する機能です。この機能により、複雑な問題の多面性を理解し、より深い洞察を得ることができます。

MITの研究を例にした場合、以下のような対立構造で議論が進行しました:

| 立場A:警告派 | 立場B:慎重派 |

| AIの使用が認知的な悪影響をもたらすという決定的な証拠 | 観察された変化は新しいツールへの適応プロセスの可能性 |

| 脳波データと記憶テストの結果を重視 | 長期的な視点と適応の可能性を考慮すべき |

| 認知的オフロードを衰退として解釈 | 認知的オフロードを効率化として解釈 |

具体的な論点の展開

警告派の主張では、具体的な数値データが重視されました:

- LLM使用学生の83.3%が直前のエッセイから一文も引用できなかった

- 自力執筆学生では88.9%が引用可能だった

- LLM使用群で正確に引用できた学生はゼロ

一方、慎重派は解釈の多様性を強調し、認知的オフロードを即座にネガティブな現象として捉えることの危険性を指摘しました。

ディベートモードは約20分と長めの内容になるため、ショート設定での利用がより実用的と考えられます。複雑な問題について多角的な理解を深めたい場合に特に有効です。

各モードの最適な活用シーン

4つの音声モードは、それぞれ異なる目的と状況に最適化されています。

| モード | 概要 | 特徴・用途 | 推奨活用シーン |

|---|---|---|---|

| ブリーフ | 2分程度の簡潔な要約 | 要点を短時間で把握できる。全体像を効率的につかみたい時に最適。 | 時間がない時、会議前の資料確認、複数比較 |

| クリティック | 批判的な視点・改善提案(15~20分) | 内容に対して建設的な批判・具体的改善提案。信頼性や論理性の検証ができる。 | コンテンツの客観評価、改善点発見 |

| ディベート | 二つの対立視点による議論(15~20分) | 複雑な問題を多面的に理解できる。対立する視点や論点を深掘りする。 | チーム討議・意思決定、論点整理 |

| 詳細(従来) | 詳細な解説(15~20分) | 徹底的に深掘りした学習・専門知識の体系的理解に適している。 | 集中学習、リサーチ、専門知識の整理 |

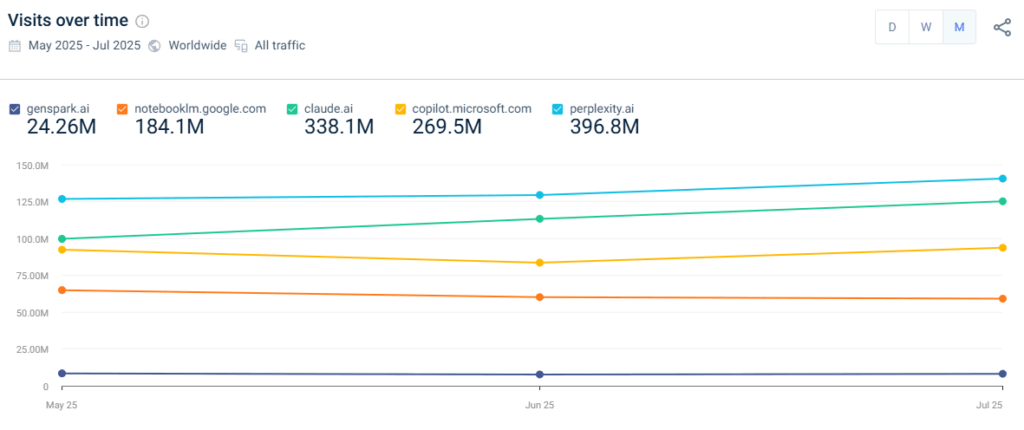

NotebookLMの市場での位置づけと成長

NotebookLMの急速な成長は、市場データからも明確に確認できます。グローバル市場では月間約6,000万アクセスを記録し、Claudeの約半分の規模に達しています。

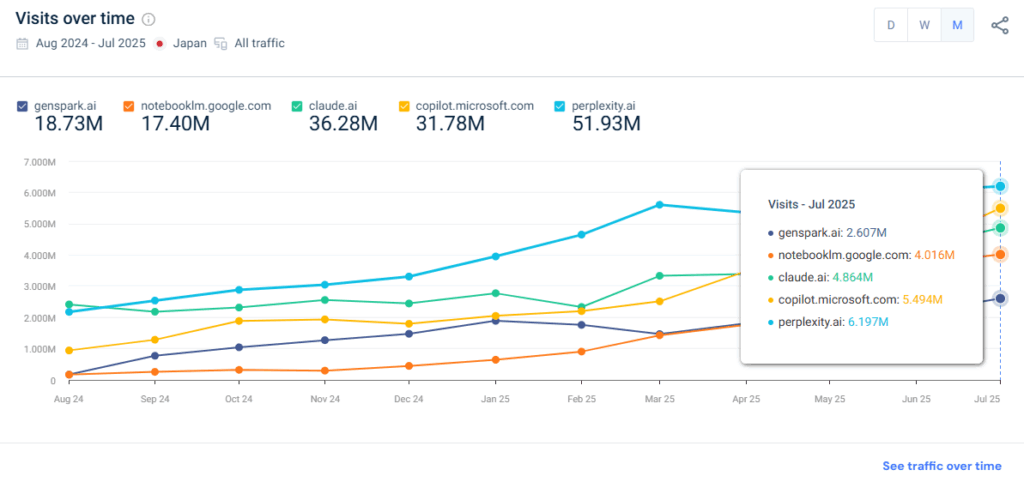

特に注目すべきは日本市場での強いポジションです:

- 日本での月間アクセス数:約400万

- Microsoft Copilot:約550万

- Claude:約500万

この数値は、NotebookLMが日本市場において主要なAIツールと競合できる規模に成長していることを示しています。特に、Perplexity(約600万アクセス)の約3分の2の規模まで成長している点は注目に値します。

今後の展望:動画コンテンツへの応用可能性

これらの音声モード機能の成功は、動画コンテンツ分野への応用の可能性を示唆しています。対立フォーマットの動画や、同一コンテンツを異なる視点で解説する動画の需要が高まる可能性があります。

また、NotebookLMが「物事を理解するためのツール」として進化している方向性は、教育分野やビジネス分野での活用範囲をさらに拡大させるでしょう。特に、複雑な情報を多角的に理解する必要がある専門職や研究者にとって、これらの機能は強力な武器となります。

まとめ

NotebookLMの新しい音声モード(ブリーフ・クリティック・ディベート)は、情報理解の方法を根本的に変える可能性を秘めています。主要なポイントを以下にまとめます:

- 概要モード:2分程度で要点を効率的に把握、時間制約がある場合に最適

- 評論モード:建設的な批判により内容の質向上と客観的評価が可能

- 議論モード:対立する視点での議論により複雑な問題の多面的理解を促進

- 市場での成長:日本市場で主要AIツールと競合する規模に到達

- 将来性:動画コンテンツや教育分野への応用拡大が期待される

これらの機能を適切に活用することで、情報の理解度と学習効率を大幅に向上させることができるでしょう。特に、複雑な情報を扱う専門職の方々にとって、NotebookLMは今後ますます重要なツールとなっていくと考えられます。

よくある質問(FAQ)

Q1 NotebookLMの新しい音声モードにはどのような種類がありますか?

NotebookLMに追加された音声モードは、ブリーフ(2分程度の要約)、クリティック(批判的な視点での改善提案)、ディベート(対立する視点での議論)、そして従来のディープダイブ(詳細な解説)の4種類です。

Q2 NotebookLMのブリーフモードはどのような場面で役立ちますか?

ブリーフモードは約2分で情報要点を把握できるため、時間がない時や、複数の資料を比較検討する際の予備調査、会議前の資料確認などに役立ちます。複雑な情報を手軽に理解したい場合に最適です。

Q3 NotebookLMのクリティックモードはどのように活用できますか?

クリティックモードは、情報源に対して批判的な視点から改善提案を行うため、自分が作成したコンテンツの客観的な評価を得たい場合や、情報の信頼性を検証したい場合に有効です。コンテンツの質を向上させるために活用できます。

Q4 NotebookLMのディベートモードはどのような人におすすめですか?

ディベートモードは、あるトピックに対して対立する2つの視点から議論を展開するため、複雑な問題の多面性を理解したい人や、意思決定前の論点整理をしたい人におすすめです。チームでの討議準備にも役立ちます。

Q5 NotebookLMは日本市場でどの程度の規模で利用されていますか?

NotebookLMは日本市場で月間約400万アクセスを記録しており、Microsoft CopilotやClaudeといった主要なAIツールと競合できる規模に成長しています。Perplexityの約3分の2の規模まで成長しており、日本市場での存在感を示しています。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。