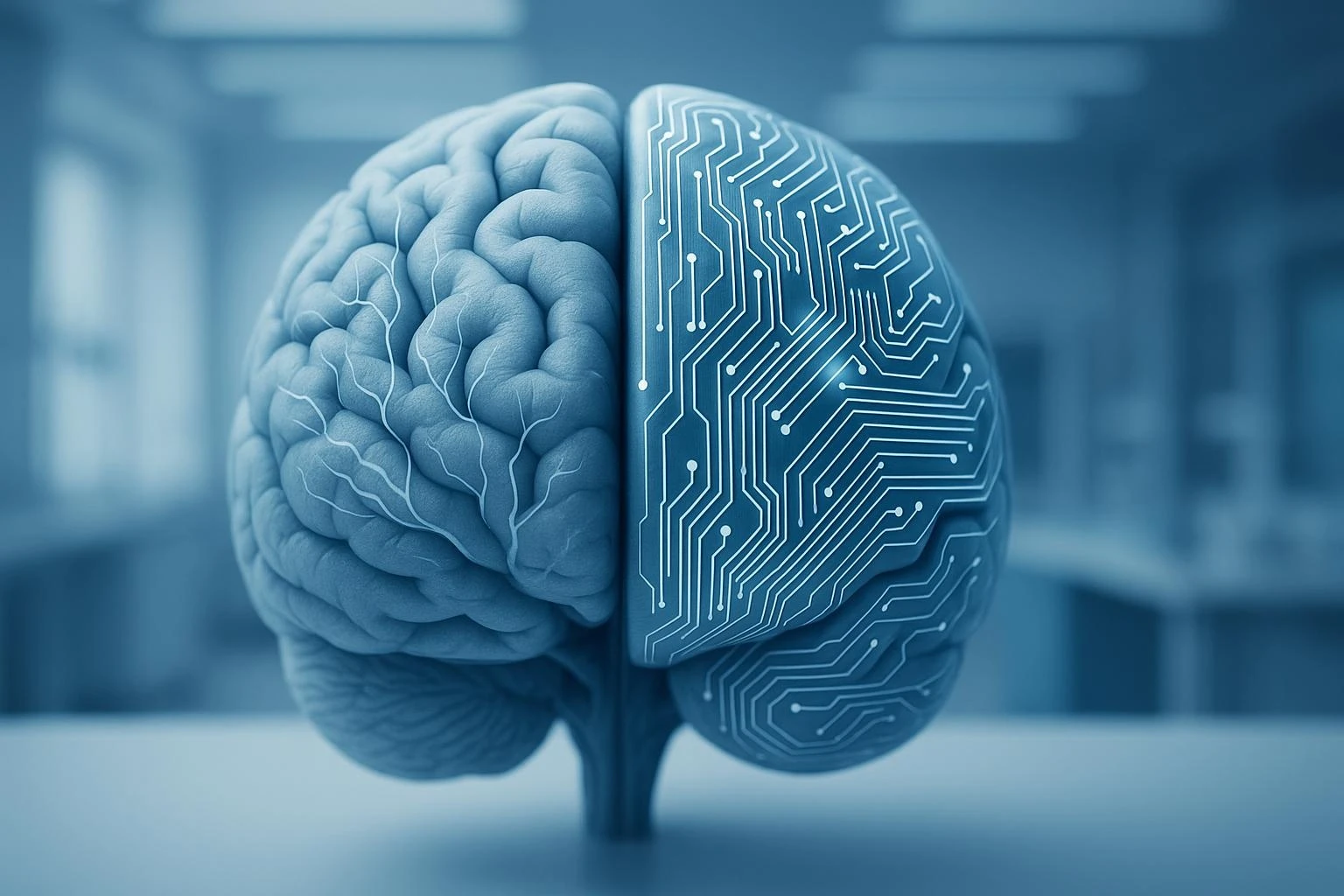

AI任せで脳力低下は本当?MITの研究で見えた「使うタイミング」の重要性

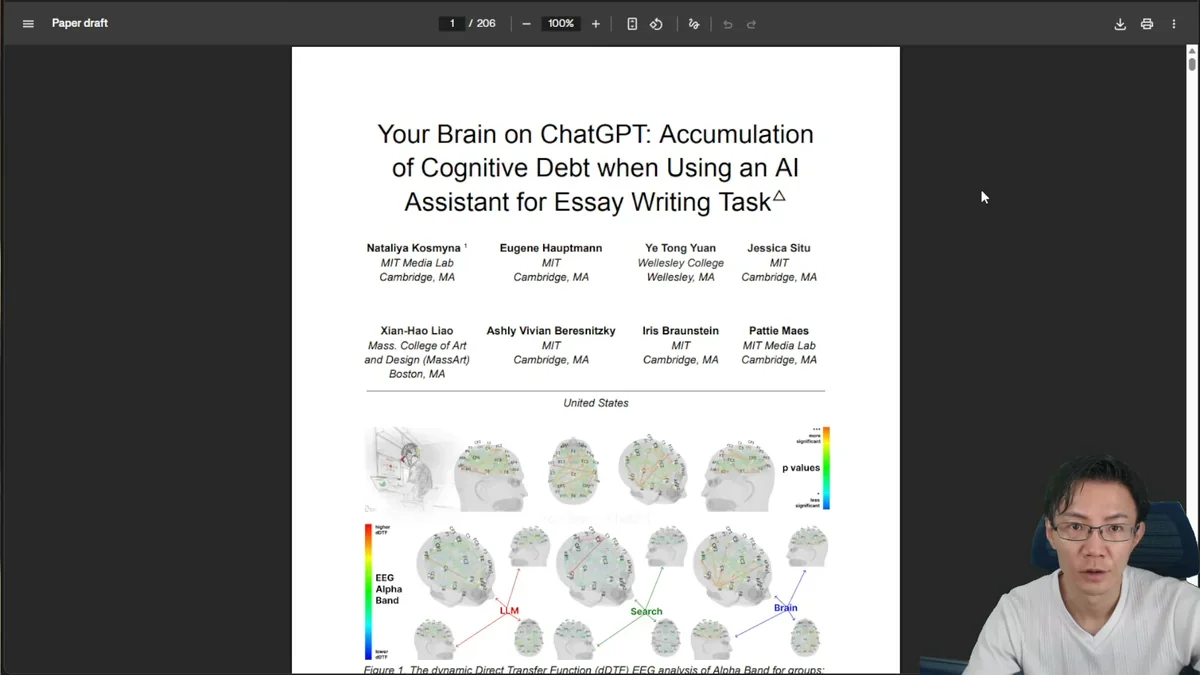

「AI使うとバカになる」という議論を、あなたも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。実際、2025年6月にMITメディアラボから発表された研究では、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)を使ってエッセイを作成した学生に「認知的弊害」が確認されたと報告されています。

しかし、この研究結果を詳しく分析してみると、単純に「AI=悪」という話ではないことが見えてきます。むしろ、AIを使うタイミングこそが、私たちの認知能力に決定的な影響を与えるという、より建設的なメッセージが隠されているのです。

本記事では、この研究の詳細な内容を紐解きながら、AIと人間の脳がどのように相互作用するのか、そして私たちがAIを活用する際に気をつけるべきポイントについて、深く考察していきます。

目次

研究で明らかになった「AI任せ」の認知的リスク

まず、研究で確認された事実を整理してみましょう。MITメディアラボの研究では、54名の参加者(最終的に18名が全セッション完了)を3つのグループに分けて、4ヶ月間にわたって4回のエッセイ作成セッションを実施しました。

実験の基本設計

参加者は以下の3つのグループに分けられました:

- LLMグループ:ChatGPTなどの大規模言語モデルを使用

- 検索エンジングループ:従来の検索エンジンを使用

- 脳のみグループ:外部ツールを使わず自力で執筆

各セッションでは、20分以内に複数の考えを必要とする複雑なエッセイを作成し、その間の脳波活動を測定しました。

1~3回目のセッションでは、毎回異なるテーマを選択肢、ゼロからエッセイを作成します。

4回目のセッションでは、1~3回目で選んだテーマから一つ選び、それをブラッシュアップします。また4回目は、「LLMグループ」は「ツールなしで書いてください」と指示し、逆に「脳のみグループ」は「LLMを使ってください」と指示しています。

「AI任せ」グループに見られた深刻な影響

LLMを継続的に使用したグループには、以下のような認知的弊害が確認されました:

| 影響の種類 | 具体的な症状 | 測定結果 |

| 記憶機能の低下 | 書いたばかりのエッセイから引用できない | 8割のユーザーが一度も正確に引用できず |

| 脳の接続性低下 | 神経結合の継続的な縮小 | 全ての周波数帯域で最も弱い結合を示す |

| 所有意識の欠如 | 自分の作品への愛着の喪失 | 55.7%が仕事から切り離されていると回答 |

| 認知機能の持続的低下 | AI使用停止後も機能が完全回復しない | セッション4(自分でライティング)でも低いパフォーマンス |

特に深刻なのは、「脳の使用に切り替えても機能は完全に回復しない」という点です。これは、AI依存が一時的な問題ではなく、長期的な認知能力に影響を与える可能性を示唆しています。

検索エンジンは「より健康的」だった理由

興味深いことに、同じ外部ツールでも検索エンジンを使用したグループは、LLMグループほど深刻な影響を受けませんでした。研究では「検索エンジンの場合はより健康的な脳の関与がある」と報告されています。

この違いが生まれる理由は、認知的オフロードの程度にあると考えられます。検索エンジンは情報を提供するだけで、その情報をどう組み立て、どう表現するかは人間が担います。一方、LLMは思考から表現まで一括して処理してしまうため、「脳が合成と記憶に必要な努力を放棄する」状況が生まれるのです。

驚くべき発見:「脳→AI」の順序で使うと脳が活性化

しかし、個人的にこの研究で最も注目すべきと思う点は、4回目のセッションで明らかになった事実です。これまで自分の脳だけで書き続けていたグループが初めてLLMを使った時、予想外の結果が得られました。

「脳のみグループ」グループの驚異的な結果

脳のみグループでは、4回目にAIを活用してエッセイをブラッシュアップしたところ、以下のような顕著な改善が見られました。

- 神経接続性の大幅な増加:全ての周波数帯域で脳の接続性が向上

- 認知的関与の再活性化:内部の計画と外部のプロンプトを調整する高度な思考プロセスが活性化

- 記憶能力の維持:9人中7人が正確な引用を生成

- 所有権意識の保持:9人中8人が執筆に対する完全な所有権を主張

- より洗練されたプロンプト作成:AIとの対話品質が向上

特に重要なのは、このグループの脳活性化レベルが、彼らが以前に自分だけで書いていた時よりもさらに高くなったという点です。つまり、適切な順序でAIを使用すれば、人間の認知能力を単独で使う場合よりも向上させることができるのです。

「使うタイミング」が決定的に重要な理由

この研究結果から導き出される最も重要な洞察は、AIを使うタイミングこそが、認知能力への影響を決定するということではないでしょうか。

問題のあるパターン:「いきなりAI任せ」

新しいエッセイや課題に取り組む際、最初からAIに依存してしまうと以下の問題が生じます:

- 内容を理解しないままアウトプットだけを作成

- 論理構造や主張の根拠を把握できない

- 作成物への所有権意識や主体的関与が欠如

- 記憶に残らず、後から内容を説明できない

効果的なパターン:「まず自分で考えてからAI活用」

一方、最初に自分の脳で考え、内容を把握してからAIを活用すると:

- 論理構造や主張の土台がしっかりと形成される

- AIからの提案を批判的に評価できる

- 多角的な視点を得ながらも主体性を保持

- より洗練されたプロンプトでAIとの対話品質が向上

実践的な活用指針:「理解ファースト」の原則

この研究結果を踏まえ、私たちがAIを効果的に活用するための具体的な指針を考えてみましょう。

文章作成における推奨プロセス

論文では「ドラフトを自分で書くべき」という結論に見えますが、より本質的なのは作るアウトプットに対して自分自身が理解していたり、主張があったり、思考があるかどうかです。

例えば、以下のようなアプローチが効果的と考えられます:

- 思考の整理段階:まず自分で何を伝えたいかを明確にする

- 構造化段階:論理構造や主要なポイントを自分で組み立てる

- AI協働段階:構造化された思考をもとにAIと対話し、表現を洗練

- 批判的検証段階:AIの提案を自分の理解に基づいて評価・修正

「理解ファースト」が機能する具体例

実際の活用例として、書籍執筆のプロセスを考えてみましょう。効果的なアプローチは以下のようになります:

- まず自分で「何を伝えたいか」を音声で詳しく説明

- その内容をAIに文章化してもらう

- 生成された文章を自分の理解に基づいて修正・改善

このプロセスでは、思考の主導権は常に人間が握っており、AIは表現の効率化ツールとして機能します。結果として、内容への理解と所有権意識を保ちながら、生産性を向上させることができるのです。

研究の限界と今後の課題

この研究は重要な洞察を提供していますが、いくつかの限界も認識しておく必要があります。

サンプルサイズの制約

最終的に全セッションを完了したのは18名と、統計的な一般化には限界があります。より大規模な研究による検証が必要でしょう。

タスクの限定性

今回の研究はエッセイ作成に限定されており、他の認知的タスク(問題解決、創造的思考、分析的思考など)への影響は明確ではありません。

長期的影響の不明確さ

4ヶ月間の研究期間では、AI使用が認知能力に与える長期的な影響を完全に把握することは困難です。

まとめ:AIとの賢い付き合い方

この研究から得られる最も重要な教訓は、「AIを使うかどうか」ではなく「いつ、どのように使うか」が決定的に重要だということです。

主要なポイントを整理すると:

- 最初からAI任せは危険:認知機能の低下、記憶力の減退、所有権意識の欠如を招く

- 検索エンジンは比較的安全:情報提供に留まるため、思考プロセスへの悪影響が限定的

- 「脳→AI」の順序が効果的:自分で考えてからAIを使うと、認知能力がさらに向上する

- 理解と主体性が鍵:作成物への理解と主張があれば、AIは強力な協働パートナーになる

- 長期的影響への注意:AI依存の影響は一時的ではなく、持続的な可能性がある

AIは確実に私たちの仕事や学習を変革する技術です。しかし、その恩恵を最大限に享受するためには、人間の認知プロセスを理解し、適切な活用方法を身につけることが不可欠です。「AI任せで脳力が衰退する」という警告を単なる技術批判として受け取るのではなく、より賢明なAI活用への指針として活かしていくことが、私たちに求められているのではないでしょうか。

よくある質問(FAQ)

Q1 AIを使うと本当にバカになるの?

MITの研究によると、AIを最初から頼ると「認知的弊害」が確認されています。記憶機能の低下や脳の接続性の低下などが起こり、AIに依存すると認知能力が低下する可能性があります。しかし、AIを使うタイミングによっては認知能力を向上させることも可能です。

Q2 AIを使うと脳のどんな機能が低下するの?

AIに頼りすぎると、記憶機能の低下、脳の神経接続性の低下、自分の作品への愛着の喪失などが起こる可能性があります。特に、AIを使い続けた後に自分の脳だけで作業をすると、機能が完全に回復しない場合があることが研究で示唆されています。

Q3 AIを使う時に気をつけることは?

AIを使うタイミングが重要です。最初からAIに任せるのではなく、まず自分で考えて内容を理解してからAIを活用することで、認知能力の低下を防ぎ、むしろ向上させることができます。AIはあくまでツールとして使い、思考の主導権は常に人間が握るようにしましょう。

Q4 検索エンジンとAIでは、脳への影響は違うの?

はい、違います。検索エンジンは情報を提供するだけで、情報の組み立てや表現は人間が行います。一方、AI(特にLLM)は思考から表現まで一括して処理してしまうため、脳が本来行うべき努力を放棄してしまう可能性があります。そのため、検索エンジンの方が比較的、脳への負担が少ないと考えられています。

Q5 AIを使うと認知能力が向上することもあるの?

はい、あります。研究によると、まず自分で考えてからAIを使うと、脳の神経接続性が向上し、認知能力が活性化されることがわかっています。自分で考えた内容をAIで洗練させることで、より洗練されたアウトプットを作成でき、結果的に認知能力の向上につながる可能性があります。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。