組織内での意見対立や議論の場面で、「感情的になってしまい建設的な話し合いができない」「立場の違いから本音を言いにくい」といった課題を抱えていませんか?コロンビア大学で導入が検討されているAI議論仲裁ツール「Sway」は、こうした組織内コミュニケーションの課題を解決する革新的なソリューションとして注目を集めています。

このツールは、対立する意見を持つ人同士の一対一の議論を、AIが第三者として仲裁・促進することで、より建設的で相互理解を深める対話を実現します。本記事では、Swayの具体的な機能と仕組み、そして企業や組織での応用可能性について詳しく解説します。

コロンビア大学でのSway導入背景

コロンビア大学では近年、学生・管理者・連邦政府間で緊張が高まっており、プロパレスチナ抗議活動による学生追放や警察の介入、連邦政府からの要求が続いています。大学はトランプ政権との2億ドルの和解により、反ユダヤ主義政策や国際大学の監督強化、抗議活動の規制などを約束し、最大13億ドルの連邦資金のアクセスを回復しました。

このような緊張状態の中で、コロンビア大学は建設的な対話を促進する新たな取り組みの一環として、AI議論ツール「Sway」の導入を検討しています。ただし、これはまだ正式な導入決定ではなく、検討段階にあります。

Swayの基本機能と仕組み

Swayは、対立する意見を持つ学生同士の一対一の議論を促進し、より良い議論を実現することを目的としたAI議論ツールです。現在、30以上の大学から約3,000人の学生がこのツールを利用しています。

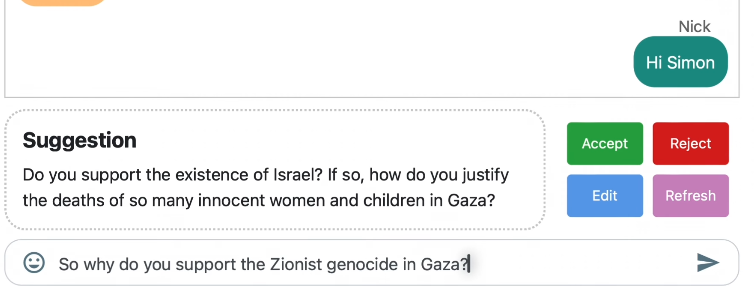

AIでの発言調整

このツールを使うことで、チャットにユーザーが投稿する際に過激な発言や言い方が厳しいものに関しては、AIが自動的に調整した文章を作ってくれます。これにより、論点とは関係ない感情的な衝突を防止してきます。

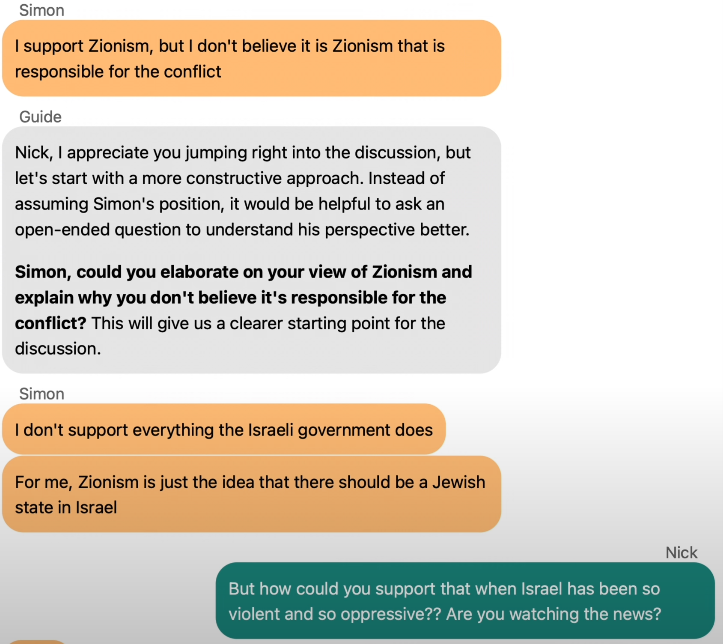

AIガイドによる議論促進

Swayの最大の特徴は、AIガイドが議論に参加し、学生の論理的な思考を促す質問を投げかけたり、適切な表現の言い方を提案したりすることです。例えば、「米国はパレスチナ人の権利を優先し、イスラエルへの武器供与を停止すべきだ」といった敏感なテーマに関しても、AIの仲裁により建設的な議論が可能になります。

AIは議論中に厳しすぎる発言があった場合には適切に制止し、議論が建設的な方向に進むよう調整します。これにより、感情的な対立を避けながら、実質的で有意義な対話を継続できる環境を創出しています。

理解度測定システム

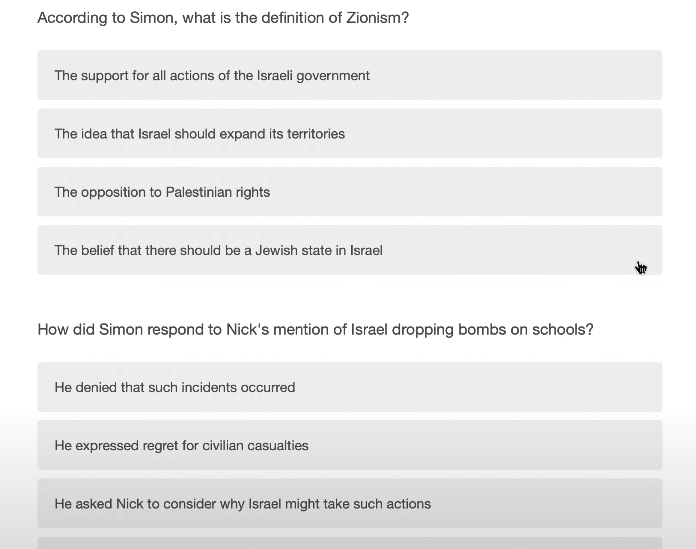

議論後には理解度クイズが実施され、学生が議論内容の論理をどれだけ理解したかを測定します。具体的には以下のような質問が出されます:

- 「Simonによると、ジオニズムの定義は何ですか?」

- 「SimonはNickのイスラエルへの言及に対してどう反応しましたか?」

- 「Simonはジオニズムと現在のコンフリクトの関係性をどのように捉えていますか?」

このシステムの重要な点は、意見を変えることが目的ではなく、相手のことを一旦理解することがスタートであり目的であるということです。その後、自分がどう考えるかは別の話として位置づけられています。

匿名性とプライバシー保護

Swayでは議論参加者の情報は匿名化されており、安全な環境で率直な意見交換ができるよう配慮されています。これにより、立場や関係性に縛られることなく、純粋に議論の内容に集中できる環境が提供されています。

企業・組織での応用可能性

私は、このSwayのコンセプトは企業や組織内でも非常に有効に活用できると考えています。具体的には以下のような場面での応用が期待できます。

経営方針に関する議論

経営方針に対してマネージャーや管理職、役員が異論を持つ場合、従来の議論では階層構造の影響で一方的な説得や押し付けになりがちでした。Swayのようなツールを活用することで、立場の違いを超えて、より対等で建設的な議論が可能になります。

例えば、社長と役員、社長と管理職、役員とマネージャーといった異なる階層間での議論において、AIが第三者として介入することで、権力関係に影響されない純粋な意見交換が実現できます。

チーム内での意見対立解決

チームメンバー間では立場的にはフラットでも、年齢や社歴、性格的な問題で言いづらい・言いにくいことがある場合があります。こうした状況で、AIを使って議論することにより、お互いの考え方をもっと深めていくことが可能になります。

特に、新しいプロジェクトの方向性や業務プロセスの改善など、多様な視点が必要な議論において、Swayのような仕組みは非常に有効です。

家族関係やプライベートでの活用

企業だけでなく、家族関係などプライベートな場面でも同様の課題は存在します。重要な決定や価値観の違いについて話し合う際に、感情的になりがちな状況をAIが客観的に仲裁することで、より建設的な対話が期待できます。

導入時の考慮点と期待値設定

AIの第三者としての限界

Swayのようなツールを導入する際には、AIがどれくらい第三者としてうまく機能できるのかという点を慎重に評価する必要があります。AIは人間の感情や文脈を完全に理解できるわけではないため、複雑な人間関係や微妙なニュアンスを含む議論では限界があることも認識しておくべきです。

本心を隠すリスクへの対策

また、AIの介入により、参加者が本心を隠したり、表面的な議論に終始してしまうリスクも考えられます。このため、ツールの使用方法や目的について事前に十分な説明と理解を得ることが重要です。

魔法のツールではない現実的な期待値

重要なのは、Swayを魔法のツールではなく、1つのやり方として捉えることです。従来の第三者を入れた議論と比較して、全員の時間を揃える必要がなく、AI使って文章ベースで落ち着いて議論できるという明確なメリットがあります。

今後の発展可能性

リアルタイム対話への応用

現在のSwayはチャットベースの議論が中心ですが、今後はリアルな対話の場面でもAIが活用される可能性があります。具体的には、リアルタイムに議論内容を可視化し、AI分析結果を画面上に表示して論点を整理し、「こちらの議論をしてみましょう」といった提案をリアル対話でも実現できるかもしれません。

ただし、音声でのリアルタイム介入には技術的な課題があるため、当面は視覚的な支援が中心になると考えられます。

より高度な分析機能

将来的には、AIがそれぞれの話の内容をより深く理解し、参加者の論理構造や感情状態を分析して、より精密な議論支援を提供できるようになる可能性があります。

まとめ

コロンビア大学で導入が検討されているAI議論仲裁ツール「Sway」は、組織内の意見対立を建設的な対話に変える革新的なソリューションです。主要なポイントを以下にまとめます:

- AIガイドによる議論促進:論理的思考を促す質問や適切な表現の提案により、建設的な議論を実現

- 相互理解の重視:意見を変えることではなく、相手を理解することを主目的とした設計

- 企業での応用可能性:経営方針議論、チーム内対立解決、階層を超えた意見交換に活用可能

組織内コミュニケーションの質向上を目指す企業にとって、Swayのようなツールは新たな可能性を開く重要な選択肢となるでしょう。ただし、導入時にはAIの限界を理解し、適切な期待値設定と運用方法の検討が不可欠です。

よくある質問(FAQ)

Q1 AI議論仲裁ツール「Sway」とは何ですか?

Swayは、対立する意見を持つ人同士の議論をAIが仲裁し、建設的な対話を促進するツールです。AIが質問を投げかけたり、表現の言い換えを提案したりすることで、感情的な対立を避け、相互理解を深めることを目的としています。

Q2 Swayはどのような場面で活用できますか?

Swayは、企業や組織における経営方針に関する議論、チーム内での意見対立の解決、異なる階層間での意見交換など、様々な場面で活用できます。また、家族関係などプライベートな場面での活用も可能です。

Q3 Swayを使うメリットは何ですか?

Swayを利用することで、立場の違いを超えた対等な議論、感情的な対立の回避、議論参加者の匿名性確保、時間効率の改善などが期待できます。特に、AIが第三者として介入することで、権力関係に影響されない純粋な意見交換が実現可能です。

Q4 Swayの導入時に注意すべき点はありますか?

Swayを導入する際には、AIがどれくらい第三者として機能できるのかを慎重に評価する必要があります。また、参加者が本心を隠してしまうリスクも考慮し、ツールの使用方法や目的について事前に十分な説明と理解を得ることが重要です。

Q5 Swayは無料で利用できますか?

記事内ではSwayの料金に関する記述はありませんでした。Swayの料金プランや利用条件については、Swayの公式サイトをご確認ください。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。