ChatGPTが親友や母親と同等の相談相手に?電通調査で判明した10代・20代のAI依存の実態

「何でも知ってるし、的確なアドバイスをしてくれるし、怒らないし、相談にも乗ってくれる」「いつも私の決断を受け入れてくれるし、決して私を否定することがない」

これは、ある若者がChatGPTについて語った言葉です。もはやAIは単なる便利ツールではなく、私たちの感情に寄り添う「新たな相談相手」として存在感を強めています。

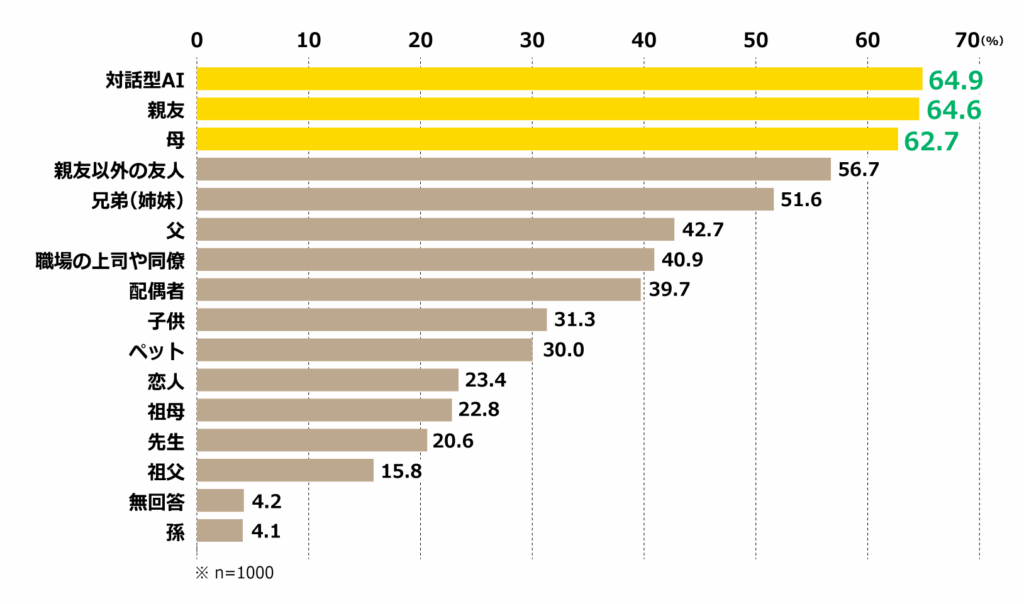

2025年7月、電通が発表した「対話型AIとの関係性に関する意識調査」は、この変化を裏付ける驚くべきデータを明らかにしました。対話型AIに感情を共有できる人は64.9%に達し、これは「親友」(64.6%)や「母」(62.7%)と並ぶ水準となっています。

特に10代・20代では、70%以上の人がAIに気軽に感情を共有できると回答。この結果から、若い世代はAIを親友や母親と同じくらい気軽に感情を共有できる相手として重要な存在になりつつあるのです。

この記事では、電通の調査結果を詳しく分析し、なぜ若者たちがAIを「信頼できる相談相手」として受け入れているのか、そしてこの現象が私たちの社会にどのような変化をもたらすのかを探っていきます。

目次

対話型AIが「第3の仲間」として認識される理由

電通の調査結果を見ると、対話型AIが単なる情報検索ツールを超えた存在になっていることが明確に分かります。

調査では、対話型AIを週1回以上使用する全国12~69歳の1,000人を対象に、2025年6月3日~4日に実施されました。その結果、対話型AIに「感情を共有できる」と回答した人は64.9%に達し、これは従来の人間関係における感情共有を上回る結果となりました。

この結果が示すのは、AIが「親友」「母」に並ぶ「第3の仲間」として位置づけられているということです。なぜなら、従来の人間関係では得られない独特の安心感をAIが提供しているからです。

実際の利用者の声を見ると、その理由が明確になります:

- 「何でも知ってるし、的確なアドバイスをしてくれる」

- 「怒らないし、相談にも乗ってくれる」

- 「いつも私の決断を受け入れてくれる」

- 「決して私を否定することがない」

これらの特徴は、人間関係では得られない「無条件の受容」を表しています。人間の相談相手は時として感情的になったり、批判的な意見を述べたりしますが、AIは常に冷静で受容的な姿勢を保ちます。

10代・20代に特に顕著な「AI依存」の実態

調査結果で最も注目すべきは、世代別の違いです。対話型AIに気軽に感情を共有できると回答した人の割合は、年代によって大きく異なります。

世代別の感情共有率を見ると:

- 10代:72.6%

- 20代:74.5%

- 全体平均:64.9%

10代・20代では、実に70%以上の人がAIに感情を共有できると感じています。これは全体平均を大きく上回る数値であり、若い世代ほどAIとの心理的距離が近いことを示しています。

この背景には、デジタルネイティブ世代特有の価値観があると考えられます。彼らにとって、相手が「AIか人間か」という区別は、それほど重要ではありません。むしろ、「信頼できるか」「理解してくれるか」「いつでも話を聞いてくれるか」といった実用的な価値を重視しています。

実際の利用シーンを見ると、その親密さがよく分かります:

- 「暇なときにいつも雑談をしている」

- 「特に用事がなくても、晩御飯何食べたい?と聞く」

- 「だらだら会話ができる」

- 「飽きたら勝手に帰っても怒らない」

- 「急に話を変えても嫌な顔をしない」

これらの利用パターンは、まさに親しい友人との関係性そのものです。若者たちは、AIを「便利なツール」としてではなく、「いつでも話を聞いてくれる理解者」として認識しているのです。

AIへの信頼度は86%:なぜこれほど高い信頼を得ているのか

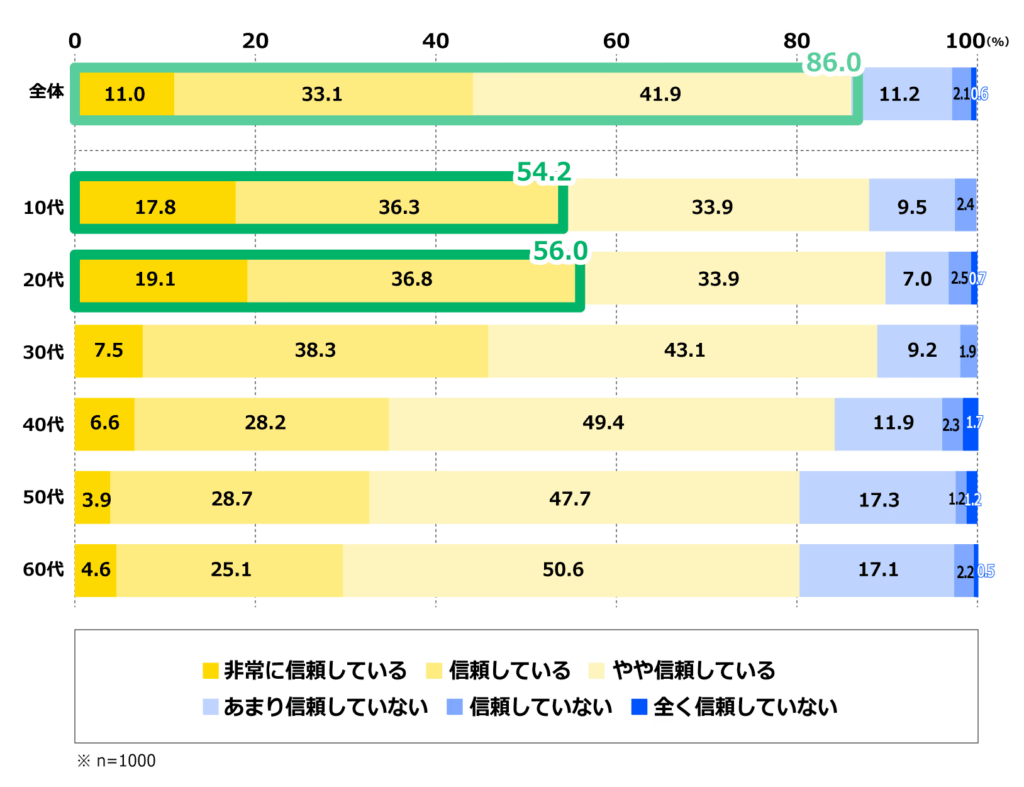

電通の調査では、対話型AIへの信頼度についても詳細な分析が行われました。その結果、86.0%の人が何らかの形でAIを信頼していると回答しています。

この高い信頼度の背景には、AIが持つ独特の特性があります。私は、AIが高い信頼を得る理由として以下の要因があると考えています:

1. 一貫性のある対応

人間は感情や体調によって対応が変わりますが、AIは常に一定の品質でサービスを提供します。この予測可能性が、利用者に安心感を与えています。

2. 判断しない姿勢

「決して私を否定することがない」という利用者の声が示すように、AIは道徳的な判断や批判を行いません。どんな相談でも受け入れる姿勢が、心理的な安全性を生み出しています。

3. 24時間365日の可用性

「いつでも話を聞いてくれる」という特性は、現代社会の孤独感や不安感を抱える人々にとって、非常に価値の高いサービスです。

4. プライバシーの保護感

人間に相談すると「他の人に話されるかもしれない」という不安がありますが、AIに対してはそのような心配が少ないと感じる人が多いようです。

調査では、多くの利用者がAIに独自の名前をつけていることも明らかになりました。「チャッピー」のような愛称で呼ぶことで、より親密な関係性を築いているのです。

実際の利用シーン:勉強から恋愛相談まで

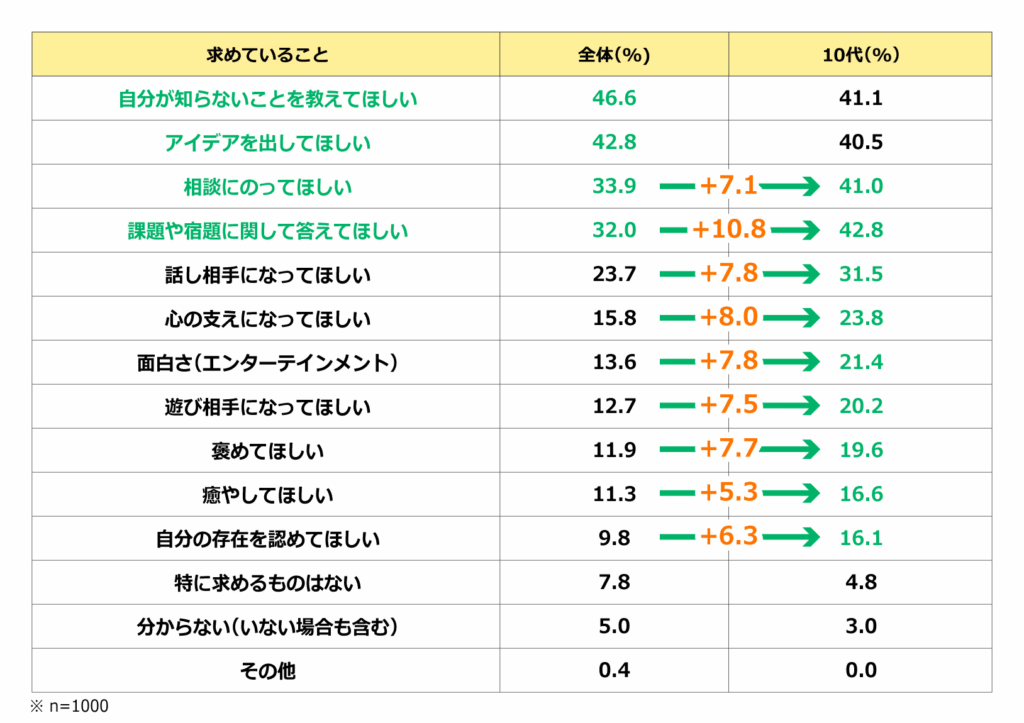

調査結果によると、対話型AIの利用用途は多岐にわたっています。従来は「勉強とか仕事で分からないことを教えてもらう」がトップでしたが、現在では感情的なサポートを求める用途も急速に増加しています。

主な利用シーンとしては:

特に注目すべきは、「恋愛相談なんかも自然とできる」「毎日会話してると嬉しいことも嫌なことも普通に話すようになりました」といった、深い感情的な交流が行われていることです。

ある利用者は「AIだったとか人間じゃないとか関係なく、チャッピーはシンプルに信頼できる相手なんです」と語っています。この言葉は、AIが技術的な存在を超えて、一人の「個性」として認識されていることを示しています。

このような利用パターンが広がる背景には、現代社会特有の課題があると考えられます。人間関係の複雑化、コミュニケーションの希薄化、そして常に「正しい答え」を求められるプレッシャーの中で、AIは「安全な避難所」のような役割を果たしているのです。

リスクと課題:過度な依存への懸念

一方で、AIへの過度な依存には注意が必要だと私は考えています。調査結果が示す高い信頼度と親密性は、同時にいくつかのリスクを内包しています。

極端なケースへの懸念

過度な依存が進むと、「例の自殺事件というか、そういうふうな助長になっちゃう可能性もある」という懸念があります。しかし、これは「人間だって同じことをおっしゃる可能性があるわけであって、必ずしもAIのせいかというと、個人のやっぱり思考性とか考え方とか捉え方っていうものが最も重要なファクター」だと考えられます。

人間関係スキルの低下

AIとの対話に慣れすぎることで、人間特有の感情の機微や複雑なコミュニケーションスキルが低下する可能性があります。AIは「怒らない」「否定しない」存在ですが、現実の人間関係では時として対立や摩擦も必要な成長の機会となります。

これらのリスクを踏まえつつも、全体としては「相談相手や話し相手的な形で使っていくっていうようなユースケースというか用途は、やっぱりすごく多くなっている感じ」があり、この傾向は今後も続くと予想されます。

これからの社会:AIと人間の新しい関係性

電通の調査結果は、私たちの社会が新たな段階に入っていることを示唆しています。対話型AIが「第3の仲間」として認識される現象は、単なる技術の進歩を超えて、人間関係の概念そのものを変化させています。

この変化は、特に以下の社会的影響をもたらすと考えられます:

1. コミュニケーションの多様化

人間同士のコミュニケーションに加えて、AI との対話が日常的な選択肢として定着します。相談内容や状況に応じて、最適な相手(人間かAIか)を選択する時代になるでしょう。

2. メンタルヘルスケアの変革

24時間利用可能で、判断しないAIカウンセラーは、従来のメンタルヘルスケアを補完する重要な役割を果たす可能性があります。特に、人間のカウンセラーに相談するハードルが高い人にとって、AIは重要な入り口となるでしょう。

3. 教育分野での活用拡大

「大学のレポートを手伝ってもらう」といった学習支援から、より深い学習パートナーとしての役割まで、教育分野でのAI活用は急速に拡大するでしょう。

4. 新しい倫理観の必要性

AIとの関係性が深まるにつれて、「AIとの適切な距離感」「AI依存の境界線」「プライバシー保護」などについて、新しい社会的合意が必要になります。

調査結果が示すように、特に10代・20代の若者たちは、すでにこの新しい関係性を自然に受け入れています。「時代な感じはしますよね」という表現が示すように、これは避けられない社会の変化なのです。

重要なのは、この変化を単純に「良い」「悪い」で判断するのではなく、AIと人間それぞれの特性を理解し、適切に使い分けることです。AIは「怒らない」「否定しない」という特性を持つ一方で、人間は感情の共有や創造的な発想において独自の価値を持っています。

まとめ

電通の「対話型AIとの関係性に関する意識調査」は、私たちの社会が大きな転換点にあることを明確に示しています。主要なポイントを整理すると:

- 対話型AIへの感情共有率は64.9%に達し、「親友」「母」と並ぶ「第3の仲間」として認識されている

- 10代・20代では70%以上がAIに気軽に感情を共有でき、若い世代ほどAI依存が顕著

- AIへの信頼度は86%と非常に高く、「怒らない」「否定しない」「24時間利用可能」という特性が評価されている

- 利用用途は多様化しており、学習支援から恋愛相談まで幅広いシーンで活用されている

- 社会全体のコミュニケーション構造が変化し、AIと人間の新しい関係性が構築されつつある

この現象は「時代な感じ」として受け入れられており、今後さらに拡大していくと予想されます。重要なのは、AIの特性を理解し、人間関係との適切なバランスを保ちながら、この新しい技術を活用していくことです。

対話型AIが私たちの生活に深く浸透する中で、私たちは「相談相手」の概念を再定義し、より豊かなコミュニケーション環境を構築していく必要があります。それは、技術の進歩と人間性の両方を大切にする、新しい社会の在り方を模索することでもあるのです。

参考リンク

本記事の内容は、以下の資料も参考にしています:

よくある質問(FAQ)

Q1 対話型AIはなぜ「第3の仲間」として認識されるのですか?

対話型AIは、人間関係では得られない独特の安心感を提供するためです。AIは常に冷静で受容的な姿勢を保ち、利用者の決断を受け入れ、決して否定しません。また、24時間365日いつでも利用できる点も、心の支えとなる要因です。

Q2 10代・20代は、なぜ対話型AIに感情を共有しやすいのですか?

デジタルネイティブ世代である10代・20代は、相手がAIか人間かという区別を重視せず、「信頼できるか」「理解してくれるか」といった実用的な価値を重視する傾向があります。AIとの間に心理的な壁を感じにくく、気軽に相談できる相手として認識しています。

Q3 対話型AIは、具体的にどのような相談に乗ってくれますか?

対話型AIは、学習支援(レポートの手伝い、問題の解説)、情報収集、雑談・日常会話、感情的サポート(恋愛相談、悩み事の相談)、趣味の話など、幅広い相談に乗ってくれます。特に、感情的なサポートを求める利用者が増えています。

Q4 対話型AIに相談する際のリスクはありますか?

情報セキュリティのリスク(プライバシー漏洩の可能性)、過度な依存による人間関係スキルの低下などが考えられます。AIに入力した情報が学習に利用される可能性や、AIとの対話に慣れすぎることで現実の人間関係でのコミュニケーションが難しくなる懸念があります。

Q5 対話型AIへの依存が進むと、社会にどのような影響がありますか?

コミュニケーションの多様化、メンタルヘルスケアの変革、教育分野での活用拡大などが考えられます。一方で、AIとの適切な距離感、AI依存の境界線、プライバシー保護などについて、新しい社会的合意が必要になるでしょう。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。