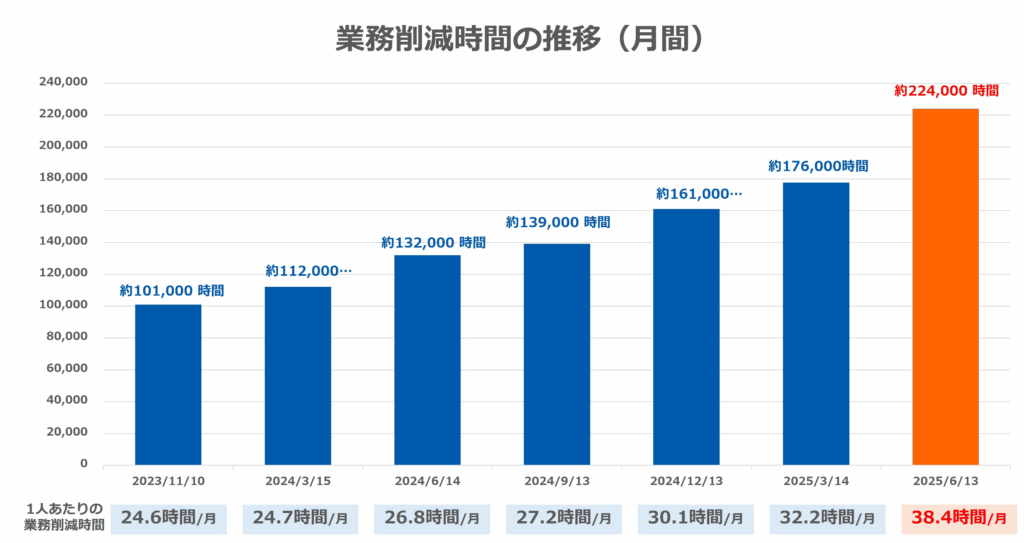

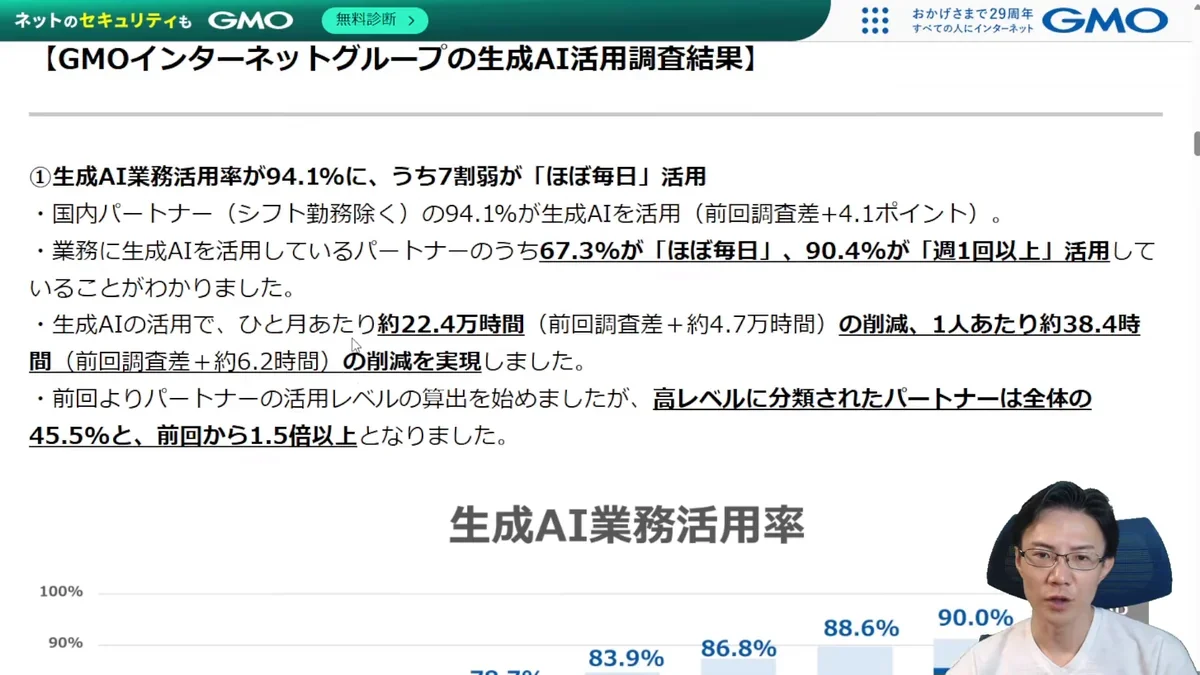

GMOインターネットグループが2025年6月27日に発表した最新の四半期調査結果は、企業における生成AI活用の可能性を大きく示すものでした。一人当たりの月間業務削減時間が38.4時間に到達し、前回調査の約30時間から大幅に増加したのです。

これは1日あたり約2時間の業務削減に相当し、8時間勤務の25%に匹敵する効率化を意味します。私自身、この数値を見た時は正直驚きました。「30時間程度で頭打ちになるのでは」と予想していたところ、むしろ加速度的に成果が向上していたからです。

この成果の背景には、単なるツール導入ではなく、組織全体でのAI活用レベルの向上があります。業務活用率は94.1%に達し、前回から4.1ポイント上昇。エンジニアに至っては96.5%が毎日AIを活用している状況です。

本記事では、GMOの事例を通じて、企業がAI導入で真の成果を上げるための具体的な戦略と実践ポイントを詳しく解説します。あなたの組織でも同様の成果を実現するためのヒントが見つかるはずです。

目次

なぜGMOのAI活用は成功したのか?3つの成功要因

1. 活用レベルの段階的向上戦略

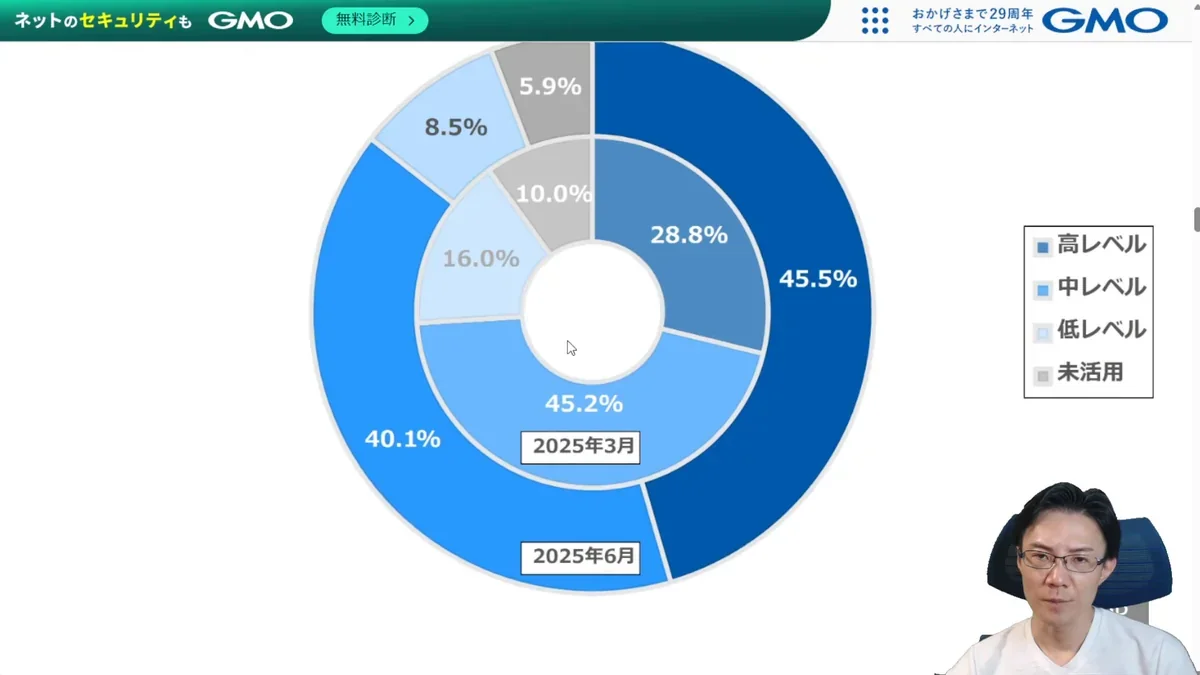

GMOの成功で最も注目すべきは、活用レベルの質的向上です。高レベル活用者の割合が28%から45%へと大幅に増加しました。これは単にツールを使う人数を増やすのではなく、既存ユーザーの習熟度を高めることに注力した結果です。

活用レベルを「高・中・低」の3段階で分類し、現在は高レベル・中レベル合わせて85%を達成しています。このレベルに到達すると、月30時間(1日1.5時間)ではなく、月40時間(1日2時間)の削減が可能になることが実証されました。

2. 複数AIツールの適材適所活用

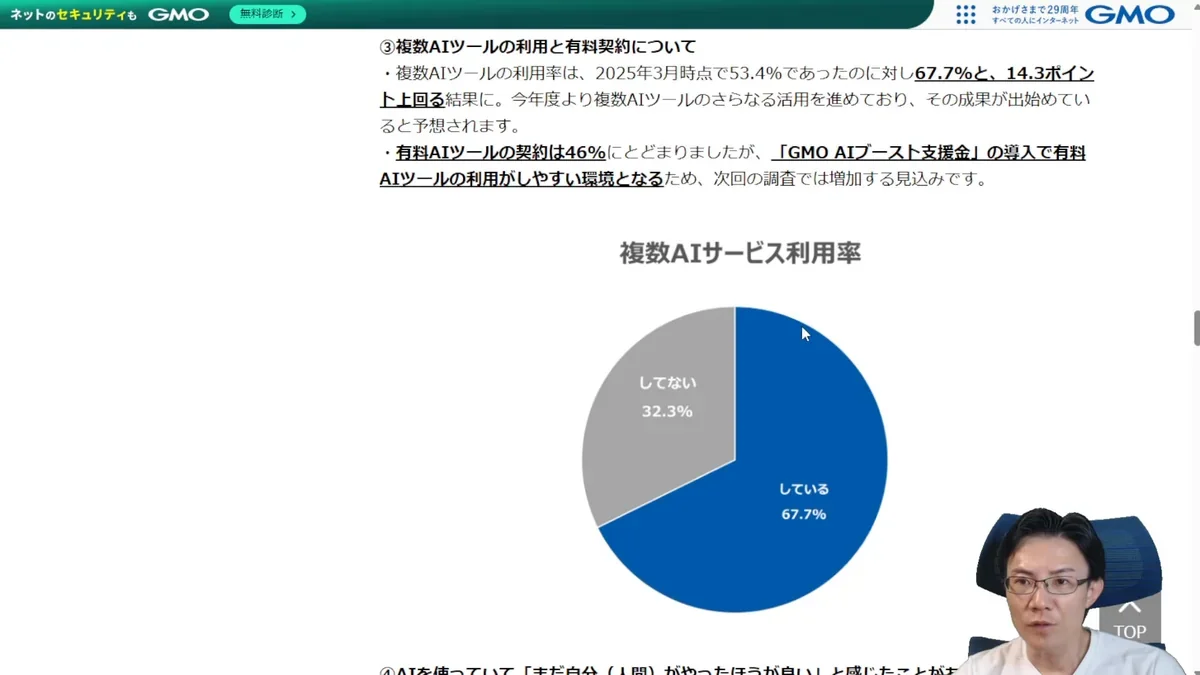

複数AIツール利用率が67.7%に達していることも重要なポイントです。GMOでは以下のような使い分けが行われています:

- ChatGPT:文章生成、アイデア出し、ドラフト作成

- Gemini:最新情報の収集、リサーチ業務

- Claude:コーディング支援(エンジニア向け)

- 天秤AI:複数AIの連携活用

各ツールの特徴を理解し、目的に応じて適材適所で活用できる人材が成果を上げています。これは単一ツールに固執せず、新機能があれば積極的に乗り換える柔軟性も含んでいます。

3. 継続的な支援制度の充実

月1万円分の「AIブースト支援金」制度により、従業員が多様なAIツールを試せる環境を整備しています。この制度により、利用率向上だけでなく、活用レベルの底上げが実現されています。

AI活用で成果を上げる人材の3つの条件

GMOの調査から、AI活用で高い成果を上げる人材には明確な共通点があることが分かりました。

条件1:最新情報への感度と迅速な試行

成功する人材は、最新情報をキャッチアップし、速やかに試せる人です。AI技術は日進月歩で進化しており、新機能や新サービスが頻繁にリリースされます。これらの情報に敏感で、すぐに実際の業務で試してみる行動力が重要です。

例えば、新しいプロンプト技法が発表されたら、翌日には自分の業務に適用してみる。新しいAIツールがリリースされたら、まず無料版で機能を確認してみる。このような迅速な行動が、他の人との差を生み出します。

条件2:ツールに固執しない柔軟性

現状ツールに固執せず、新機能があれば乗り換えることを厭わない人が高い成果を上げています。これは「慣れ親しんだツールを使い続けたい」という心理的な抵抗を乗り越える必要があります。

重要なのは、ツール自体への愛着ではなく、「業務効率化」という目的を常に意識することです。より良いツールや機能が登場したら、学習コストを恐れずに移行する決断力が求められます。

条件3:複数AIの特性理解と使い分け能力

複数のAIを用途別に使い分けている人が最も高い成果を実現しています。各ツールの特徴を深く理解し、タスクの性質に応じて最適なAIを選択する能力です。

例えば:

- 創造的なアイデア出しにはChatGPT

- 最新の市場動向調査にはGemini

- プログラミング支援にはClaude

- 複数の回答を比較検討したい場合は天秤AI

このような使い分けができる人材が、月40時間レベルの業務削減を実現しています。

企業がAI導入で成果を上げるための実践ステップ

ステップ1:現状把握と目標設定

まず、組織の現在のAI活用状況を正確に把握することから始めます。GMOのように四半期ごとの定点調査を実施し、以下の指標を測定します:

| 測定項目 | 目標値の例 | 測定方法 |

| 業務活用率 | 50%以上 | 従業員アンケート |

| 毎日活用率 | 30%以上 | 利用ログ分析 |

| 一人当たり削減時間 | 月20時間以上 | 業務時間測定 |

| 複数ツール利用率 | 20%以上 | ツール利用状況調査 |

ステップ2:段階的な活用レベル向上プログラム

GMOの成功事例から学ぶべきは、活用レベルを段階的に向上させるアプローチです。以下の3段階で進めることをお勧めします:

低レベル→中レベル:基本的なプロンプト作成技術の習得

– 具体的で明確な指示の出し方

– 役割設定(ロールプレイ)の活用

– 段階的な質問技法の習得

中レベル→高レベル:複数ツールの使い分けと高度な活用

– 各AIツールの特性理解

– 業務フローへの組み込み

– 品質管理と最終調整のスキル

ステップ3:支援制度の構築

GMOの「AIブースト支援金」のような制度設計が重要です。従業員が自由にAIツールを試せる環境を整備することで、自発的な学習と活用促進を図ります。

支援制度の設計ポイント:

- 月額予算の設定(GMOは1万円/人)

- 利用可能ツールのガイドライン作成

- 成果報告とナレッジ共有の仕組み

- 優秀事例の表彰制度

他社事例との比較:GMOの成果がいかに優れているか

GMOの成果を客観的に評価するため、他の調査結果と比較してみましょう。

ボストンコンサルティンググループが2024年12月に発表したグローバル調査では、業務利用している人の約6割が1日1時間の削減という結果でした。これを基準とすると、GMOの「1日2時間削減」は約2倍の成果を上げていることになります。

この差が生まれる理由は、以下の要因が考えられます:

- 組織的な取り組み:個人レベルではなく、組織全体での戦略的導入

- 継続的な改善:四半期ごとの調査による PDCAサイクル

- 複数ツール活用:単一ツールではなく、適材適所での使い分け

- 支援制度:金銭的サポートによる学習促進

これらの要因により、GMOは業界平均を大きく上回る成果を実現していると考えられます。

今後の展望:さらなる成長の可能性

GMOの事例で特に注目すべきは、成長が加速している点です。30時間程度で頭打ちになると予想されていた削減時間が、むしろ上昇基調を示しています。

この傾向から、以下のような展望が考えられます:

短期的展望(6ヶ月〜1年)

- 高レベル活用者の割合がさらに増加

- 一人当たり削減時間が月45〜50時間に到達する可能性

- 新しいAIツールの登場による活用領域の拡大

中長期的展望(1〜3年)

- AI活用が業務の標準的なスキルとして定着

- より高度な業務領域でのAI活用が進展

- 人間の役割がより戦略的・創造的な領域にシフト

ただし、この成長を持続させるためには、継続的な学習と適応が不可欠です。技術の進歩に合わせて、組織と個人の両方がアップデートし続ける必要があります。

まとめ:AI活用成功の鍵は「人材育成」と「継続的改善」

GMOインターネットグループの事例から学べる重要なポイントをまとめます:

- 驚異的な成果:一人当たり月38.4時間(1日2時間)の業務削減を実現

- 活用率の高さ:業務活用率94.1%、エンジニアの毎日活用率96.5%を達成

- 質的向上:高レベル活用者が28%から45%に増加し、活用の質が大幅に向上

- 複数ツール活用:67.7%が複数AIツールを使い分け、適材適所での活用を実現

- 成功人材の特徴:最新情報への感度、ツールへの固執のなさ、複数AI使い分け能力

企業がAI導入で真の成果を上げるためには、単なるツール導入ではなく、人材育成と組織的な取り組みが不可欠です。GMOの事例は、適切な戦略と継続的な改善により、AI活用の効果を最大化できることを実証しています。あなたの組織でも、これらの知見を参考に、AI活用の新たな可能性を探ってみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

Q1 GMOインターネットグループは、生成AI活用によってどれくらいの業務時間を削減できましたか?

GMOインターネットグループの調査によると、生成AI活用により、従業員一人あたり月間38.4時間の業務削減を達成しました。これは1日あたり約2時間の削減に相当し、業務効率化に大きく貢献しています。

Q2 GMOインターネットグループがAI活用で成功した要因は何ですか?

GMOインターネットグループがAI活用で成功した要因は、活用レベルの段階的向上戦略、複数AIツールの適材適所活用、継続的な支援制度の充実の3点です。特に、従業員が多様なAIツールを試せる「AIブースト支援金」制度が、活用レベルの底上げに貢献しています。

Q3 AI活用で成果を上げる人材にはどのような特徴がありますか?

GMOインターネットグループの調査によると、AI活用で成果を上げる人材は、最新情報への感度が高く迅速に試せる、ツールに固執しない柔軟性がある、複数のAIツールを用途別に使い分けられるという3つの特徴があります。

Q4 企業がAI導入で成果を上げるためには、どのようなステップを踏むべきですか?

企業がAI導入で成果を上げるためには、現状把握と目標設定、段階的な活用レベル向上プログラムの実施、そしてAIブースト支援金のような支援制度の構築が重要です。組織全体でAI活用を推進する体制を整えることが大切です。

Q5 AIが得意な領域と人間が担うべき領域は何ですか?

AIは大量データの処理や分析、定型的な文章作成、アイデアの初期生成、情報収集とリサーチ、コードの基本構造作成といった領域を得意とします。一方、人間はAIの出力内容の確認と品質管理、最終調整、戦略的判断、創造的な発想、人間関係の構築といった領域を担うべきです。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。