Amazon Kiroを実際に試してみた!非エンジニアで十分使える「仕様駆動開発」の実践

Amazon Kiroは、2025年7月にAWSが発表した次世代IDEで、従来のAIコード生成ツールとは一線を画す「仕様駆動型開発」を実現します。最大の特徴は、コード生成前に要件定義・設計・実装の全プロセスを体系化することです。

私が実際にKiroを使ってローカルGPTツールを作成した経験から言えるのは、このツールの革新性は単なるコード生成にとどまらないということです。要件→仕様→タスクという明確な流れにより、非エンジニアでも全体像を把握しながら開発を進められます。

目次

Kiroの核心機能:SpecsとHooksが実現する自動化

Kiroの中核を成すのはSpecs(仕様管理)とHooks(自動化トリガー)という2つの機能です。

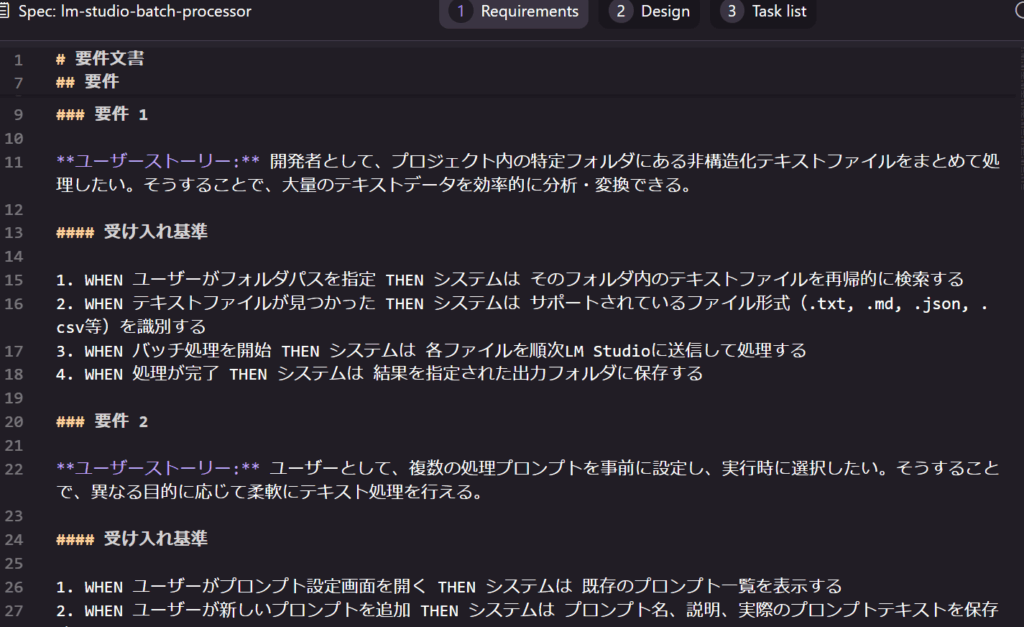

Specs機能では、開発前にユーザー要件を自動的に分解・補完します。例えば「ユーザー認証機能」という抽象的な要望を入力すると、「パスワードリセットフロー」「2段階認証」「セッション管理」といった具体的な要件に分解し、さらにJWTトークンの有効期限などの技術的条件まで自動追加してくれます。

Hooks機能は定型業務の自動化ルールを設定可能で、コード変更時の自動テスト実行、CI/CDパイプラインの起動、ドキュメント更新などのワークフローを定義できます。

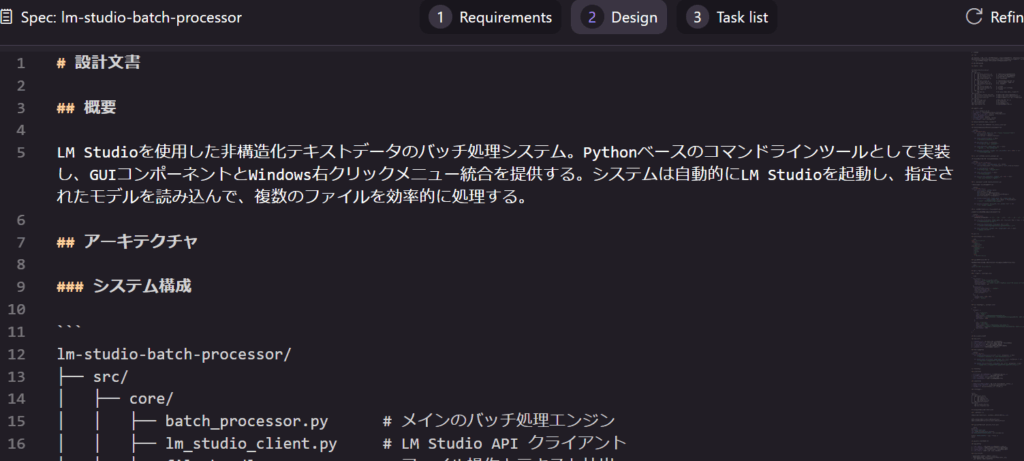

実際の開発体験:LM Studio連携ツールの作成過程

私は非エンジニアですが、実際にKiroを使って開発にトライしました。実際の作業様子は本記事下部の動画で基本ノーカットで公開しています(1時間以上で長いですが…)。

実際に作成したのは「LM Studioと連携してローカル環境でGPT OSS活用するバッチ処理ツール」(自分のPCで、オープンソースのAIを活用できるツール)です。開発過程で特に印象的だったのは、以下の3つのポイントです。

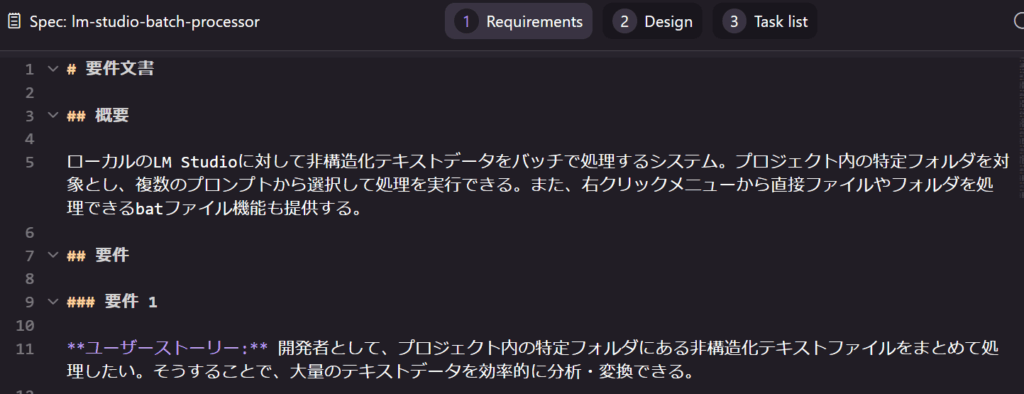

1. 要件から仕様への自動展開

最初に「ローカルGPTを使ったファイル処理ツールを作りたい」という要件を入力すると、Kiroが以下のような詳細仕様に自動展開してくれました:

- 設定管理システム(JSON設定の読み書き機能)

- ログ管理システム(処理履歴の記録)

- LM Studio プロセス管理(自動起動・API接続)

- ファイル処理システム(バッチ処理機能)

- GUI インターフェース(操作画面)

この段階で、非エンジニアの私でも「何を作るのか」「どんな機能が必要なのか」が明確に理解できました。

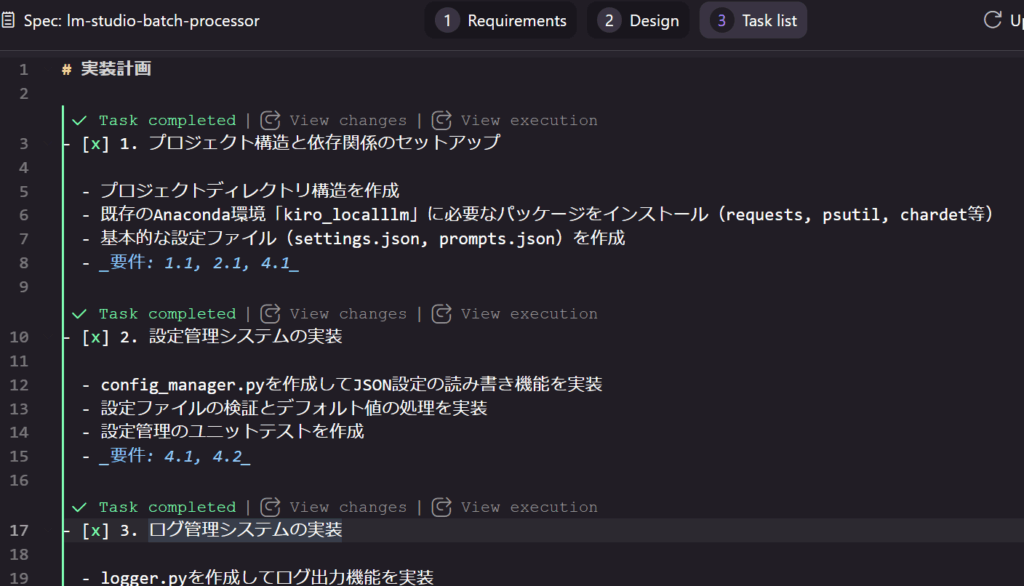

2. タスク単位での段階的実装

仕様が確定すると、Kiroは実装を細かなタスクに分解します。例えば「設定管理システム」は以下のようなタスクに分割されました:

- config_manager.pyの作成

- JSON設定ファイルの読み書き機能実装

- 設定値の検証機能追加

- ユニットテストの作成と実行

各タスクが完了するたびに自動的にテストが作成&実行され、問題があれば修正→再テストのサイクルを自動で回してくれます。この仕組みにより、常に動作する状態を保ちながら開発を進められるのが大きなメリットです。

3. 自動テスト生成による品質保証

Kiroの特筆すべき点は、実装と同時に包括的なテストコードを自動生成することです。私が作成したツールでは、以下のようなテストが自動的に作成されました。

| テスト種別 | 対象機能 | 検証内容 |

| ユニットテスト | 設定管理 | JSON読み書き、設定値検証 |

| 統合テスト | LM Studio連携 | API接続、モデル読み込み |

| 機能テスト | ファイル処理 | バッチ処理、エラーハンドリング |

従来のAI開発ツールでは、テストコードの作成を明示的に指示しない限り生成されませんが、Kiroではテスト駆動開発がデフォルトで組み込まれています。非エンジニアがバイブコーディングで開発する際、テストなどはかなりハードルが高い印象がありますが、Kiroは意識しなくてもしっかりと対応してくれます。

開発効率と学習効果の両立

Kiroを使った開発で感じた最大のメリットは、開発効率と学習効果を両立できる点です。

開発効率の向上

実際の開発時間は約2時間で、以下の機能を持つツールが完成しました。

- GUI操作によるファイル選択とプロンプト編集

- LM Studioの自動起動とモデル管理

- 複数ファイルの一括処理

- 処理結果の自動保存

- エラーハンドリングとログ出力

従来のカーソルやClaude等のツールでも同程度の時間は必要だと思いますが、Kiroの場合はテストコードも含めた完全なシステムが構築される点で優位性があります。

学習効果の最大化

段階的な実装プロセスにより、各コンポーネントの役割と相互関係を非エンジニアでもある程度理解しながら開発を進められます。特に以下の点で学習効果を実感しました。

- アーキテクチャの理解:なぜこの順番で実装するのか、各モジュールがどう連携するのかが明確

- テスト設計の学習:どんなテストケースが必要か、テスト駆動開発の実践方法を体験

- エラー対応の経験:問題発生時の特定方法と修正アプローチを学習

他のAI開発ツールとの比較

Kiroと従来のAI開発ツール(Cursor、Claude等)との主な違いを整理すると以下のようになります:

| 比較項目 | Kiro | 従来ツール |

| 開発アプローチ | 仕様駆動型(要件→仕様→実装) | コード生成型(直接実装) |

| テスト生成 | 自動生成(デフォルト) | 明示的指示が必要 |

| 進捗の可視性 | 段階的実装で過程が明確 | 完成系での確認が中心 |

| 学習効果 | アーキテクチャ理解が深まる | ブラックボックス化しやすい |

| 開発速度 | やや時間がかかる | 高速だが品質にばらつき |

特に注目すべきは、Kiroが「なぜそのように実装するのか」を理解しながら開発を進められる点です。これにより、完成後のメンテナンスや機能拡張も容易になります。

今後の展望と活用戦略

Kiroの体験を通じて、AI協働開発の未来について以下のような展望を持ちました。

エンジニア組織での活用可能性

エンジニア組織では、要件定義と設計フェーズでKiroを活用し、実装フェーズでは従来のツール(Cursor等)を併用するハイブリッドアプローチが効果的だと考えます。これにより、設計品質を保ちながら開発速度も確保できます。

非エンジニアの開発参入

Kiroのような仕様駆動型ツールの普及により、非エンジニアでも本格的なソフトウェア開発に参入できる可能性が高まります。特に、業務知識を持つ現場担当者が直接ツールを開発できるようになれば、DX推進が大幅に加速するでしょう。

教育分野での応用

プログラミング教育においても、Kiroのような段階的学習アプローチは非常に有効です。コードの暗記ではなく、システム設計の思考プロセスを学べるため、より本質的なプログラミング能力の習得が期待できます。

まとめ:仕様駆動開発がもたらす新たな可能性

Amazon Kiroを使った実際の開発体験から、以下の重要なポイントが明らかになりました:

- 要件→仕様→タスクの明確な流れにより、非エンジニアでも全体像を把握しながら開発できる

- 自動テスト生成により、品質の高いソフトウェアを安定的に構築できる

- 段階的実装により、学習効果と開発効率を両立できる

- 実用的なGUIツールまで含めた完全なシステムを短時間で構築できる

特に印象的だったのは、開発過程で「何をしているのか」「なぜそうするのか」が常に明確だった点です。これにより、完成したツールに対する理解度が深く、今後のカスタマイズや機能拡張も自信を持って取り組めます。

AI協働開発の分野では、コード生成の高速化に注目が集まりがちですが、Kiroが示すような仕様駆動型アプローチこそが、持続可能で品質の高いソフトウェア開発を実現する鍵になるかもしれません。

今後も様々なプロジェクトでKiroを活用し、AI協働開発の可能性を探求していきたいと思います。皆さんもぜひ、この革新的なツールを体験してみてください。

参考リンク

本記事の内容は、以下の資料も参考にしています:

よくある質問(FAQ)

Q1 Amazon Kiroとは何ですか?

Amazon Kiroは、AWSが提供する次世代のIDE(統合開発環境)で、仕様駆動型開発を特徴とするAI協働開発ツールです。従来のAIコード生成ツールとは異なり、コード生成前に要件定義・設計・実装の全プロセスを体系化し、非エンジニアでも開発に参加しやすいように設計されています。

Q2 KiroのSpecs機能はどのように役立ちますか?

KiroのSpecs機能は、開発者が入力した抽象的なユーザー要件を、具体的な技術仕様に自動的に分解・補完します。例えば、「ユーザー認証機能」という要件から、「パスワードリセットフロー」「2段階認証」といった詳細な仕様を自動生成し、開発者はより具体的なタスクに集中できます。

Q3 KiroのHooks機能は何を自動化できますか?

KiroのHooks機能は、コード変更時の自動テスト実行、CI/CDパイプラインの起動、ドキュメント更新など、定型的な開発業務の自動化ルールを設定できます。これにより、開発者は反復的な作業から解放され、より創造的なタスクに時間を割くことができます。

Q4 Kiroを使うと、テストコードはどのように生成されますか?

Kiroは、実装と同時にユニットテスト、統合テスト、機能テストといった包括的なテストコードを自動生成します。従来のAI開発ツールではテストコードの作成を指示する必要があるのに対し、Kiroはテスト駆動開発がデフォルトで組み込まれているため、品質の高いソフトウェア開発を支援します。

Q5 Kiroと従来のAI開発ツール(Cursor、Claude等)との違いは何ですか?

Kiroは仕様駆動型開発を重視し、要件定義から実装までのプロセス全体をサポートします。テストコードの自動生成、進捗の可視化、アーキテクチャの理解を深める学習効果など、従来のコード生成型ツールにはない利点があります。Kiroは開発速度よりも、品質と理解度を重視する開発者に向いています。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。