JR東日本の生成AI活用事故対応システム:50%削減を目指す三層構造の革新的アプローチ

鉄道運行管理の現場では、事故やトラブル発生時の迅速な対応が乗客の安全と利便性を左右する重要な要素となっています。従来、指令員は膨大なマニュアルを参照し、熟練者への問い合わせを通じて原因を特定する必要があり、多くの時間を要していました。しかし、JR東日本が2025年9月から導入を開始した生成AI活用システムは、この課題を根本的に解決する画期的な取り組みとして注目を集めています。

このシステムは、故障発生から復旧までの時間を50%削減することを目標とし、人間とAIが協調する三層構造のアプローチを採用しています。単純にAIに全てを任せるのではなく、AIの高速データ処理能力と人間の経験・判断力を組み合わせることで、安全性と効率性の両立を実現しようとしています。

本記事では、JR東日本が導入したこの革新的なシステムの仕組みと、鉄道業界における生成AI活用の可能性について詳しく解説します。

目次

JR東日本の生成AI活用システムの全体像

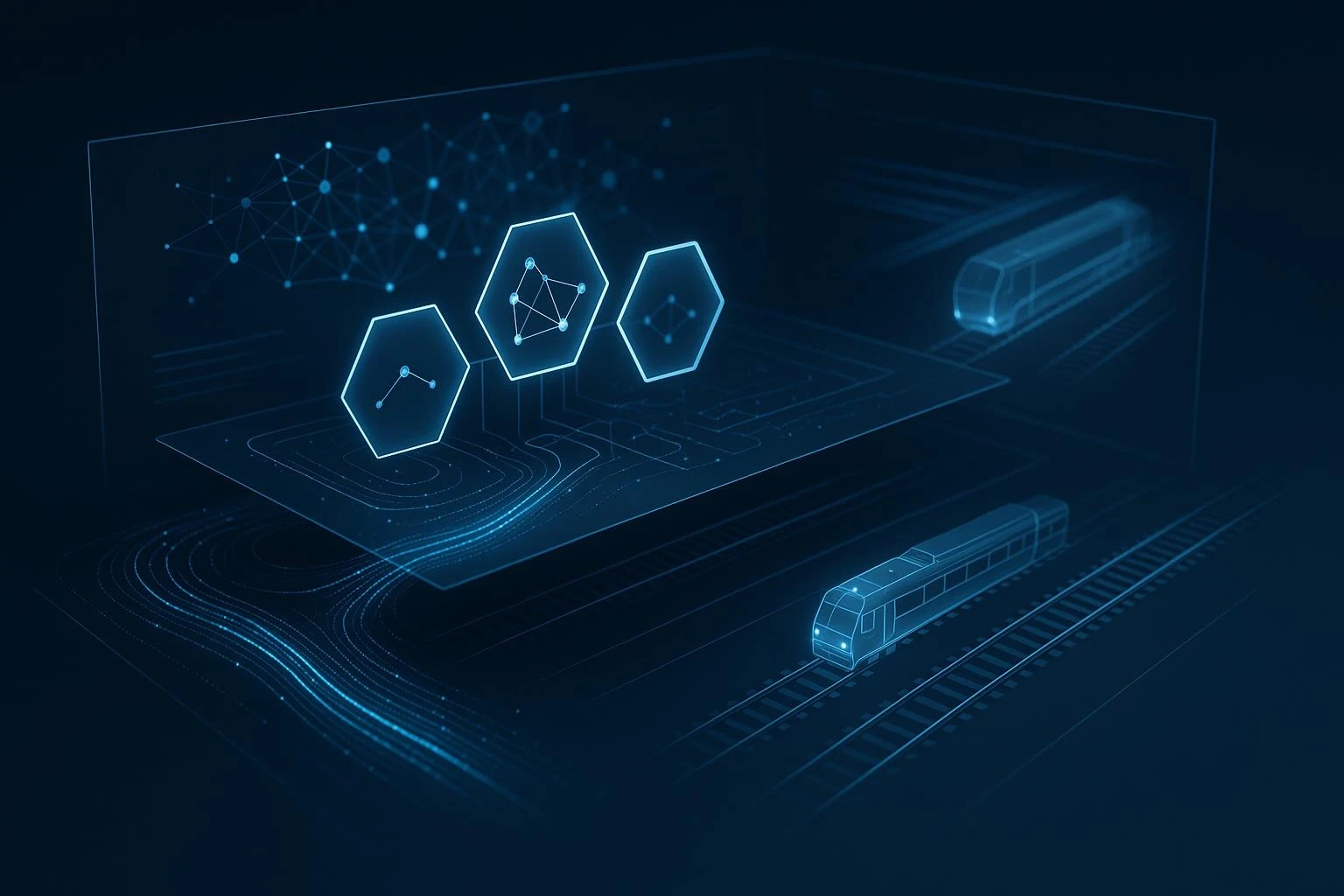

JR東日本が導入した生成AI活用システムは、東京圏輸送管理システム(ATOS)に組み込まれた国内初の大規模鉄道運行管理システムへの生成AI技術導入です。ATOSは首都圏で2~3分間隔という極めて高密度で運行する列車を統括制御する世界最大規模のシステムで、1日数百万人の利用者を支える重要なインフラとなっています。

このシステムの最大の特徴は、三層構造のアプローチを採用していることです。この構造により、AIの高速処理能力を活用しながらも、最終的な判断は必ず人間が行うという安全性を重視した設計となっています。

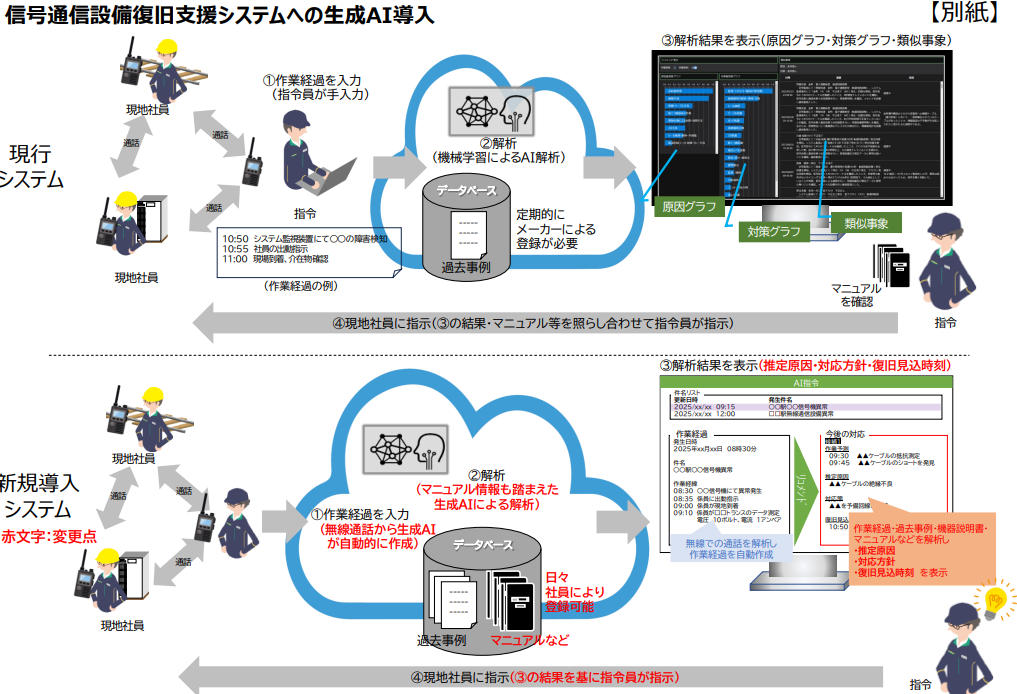

従来のシステムでは、トラブル発生時に指令員が作業経過を手動で入力し、データベースに蓄積された情報を解析して結果のグラフを確認するという手順でした。しかし、新しいシステムでは、無線通信から自動的に情報を生成し、マニュアルも踏まえたAIによって様々な可能性を確認し、具体的な対応策を提案してくれるようになります。

三層構造による事故対応プロセス

JR東日本の生成AIシステムは、以下の三層構造で事故対応を支援します:

第一層:現場の会話・報告をAI整理

システムの第一層では、事故発生時の現場からの通話記録や報告を生成AIが自動的に整理・要約します。従来は指令員が手動で作業経過を入力していましたが、新システムでは構造的なログや音声ツールを要約する機能により、非構造化データを効率的に処理できるようになりました。

この機能により、現場からの断片的な情報や専門用語が混在する報告内容を、AIが自動的に整理し、指令員が理解しやすい形に変換します。これにより、情報収集にかかる時間を大幅に短縮し、より迅速な対応が可能となります。

第二層:過去事例やマニュアルからデータ参照

第二層では、整理された現場情報を基に、AIがデータベースに蓄積された過去の事例やマニュアル情報を参照します。このデータベースには、長年にわたって蓄積された故障事例、対応方法、復旧時間などの貴重な情報が格納されています。

生成AIは、現在の状況と類似した過去の事例を瞬時に検索し、関連するマニュアル情報と組み合わせて分析を行います。この過程で、人間では見落としがちな細かなパターンや関連性も発見できるため、より包括的な状況把握が可能となります。

第三層:プランの提案と人間によるチェック

最終層では、AIが分析結果を基に推定の原因、対応方針、復旧見込み時間などを含む具体的な対応プランを提案します。しかし、このシステムの重要な特徴は、AIの提案を「そのまま実行する」のではなく、必ず人間がちゃんと確認してチェックすることが前提となっていることです。

指令員は、AIが提案した複数の対応策を検討し、現場の状況や安全性を総合的に判断して最終的な決定を行います。これにより、AIの高速処理能力と人間の経験・直感を組み合わせた、より確実で安全な事故対応が実現されます。

システムの技術的特徴と革新性

このシステムの技術的な革新性は、鉄道運行管理に特化した大規模言語モデル(LLM)を構築している点にあります。一般的な生成AIとは異なり、鉄道業界特有の専門用語、手順、安全基準を深く理解したAIモデルとなっています。

特に注目すべきは、非構造的なデータの処理能力です。従来のシステムでは処理が困難だった音声記録、手書きメモ、口頭報告などの非構造化データを、AIが自動的に構造化し、分析可能な形に変換します。これにより、現場の生の情報を余すことなく活用できるようになりました。

また、システムは日立製作所との共同開発により、大規模な運行管理システムとの統合を実現しています。これにより、単独のツールとしてではなく、既存の運行管理インフラと一体化した包括的なソリューションとして機能します。

期待される効果と50%削減の根拠

JR東日本が目標とする「50%削減」は、故障発生から復旧までの時間短縮を指しています。この目標の根拠となるのは、以下の効率化要素です:

| 従来の課題 | AI活用による改善 | 期待される効果 |

| 手動での情報整理・入力 | 音声・テキストの自動要約 | 情報処理時間の大幅短縮 |

| マニュアル参照の時間 | 関連情報の自動検索・提示 | 検索時間の削減 |

| 過去事例の調査 | 類似事例の瞬時抽出 | 経験知の即座な活用 |

| 対応策の検討時間 | 複数プランの自動生成 | 意思決定の迅速化 |

これらの改善により、従来は熟練者への問い合わせや膨大なマニュアル参照に要していた時間を大幅に短縮し、より迅速な事故対応が可能となります。ただし、私は「この確認の人がやっぱりすごい重要になる」と考えており、AIの提案の精度がどこまで向上するかが、実際の削減効果を左右する重要な要素になると思います。

人間とAIの協調による安全性の確保

このシステムの最も重要な設計思想は、「全部任せずに、とはいえ非構造的なデータとかの一部を任す」というアプローチです。これは、AIの得意分野である大量データの高速処理と、人間の得意分野である状況判断・安全確認を適切に分担する考え方です。

具体的には、以下のような役割分担が行われています:

- AIの役割:大量の音声データ・テキストデータの要約、過去事例の検索、複数の対応案の生成

- 人間の役割:AIの提案内容の妥当性確認、現場状況を踏まえた最終判断、安全性の最終チェック

この協調体制により、AIの処理速度と人間の安全意識を両立させ、「速くて安全」な事故対応を実現しようとしています。特に鉄道という公共交通機関においては、効率性と同時に絶対的な安全性が求められるため、このような慎重なアプローチが採用されています。

まとめ

JR東日本の生成AI活用事故対応システムは、以下の重要なポイントを示しています:

- 三層構造による段階的処理:現場情報の整理、過去データの参照、対応プランの提案という明確な役割分担

- 50%削減という具体的目標:故障発生から復旧までの時間短縮を数値化した明確な成果指標

- 人間とAIの協調設計:AIの高速処理能力と人間の判断力を組み合わせた安全性重視のアプローチ

- 非構造化データの活用:音声記録や口頭報告など、従来処理困難だった情報の効果的活用

このシステムは、単なる技術的な革新にとどまらず、重要インフラにおけるAI活用の新しいモデルケースとして、今後の社会インフラのデジタル化に大きな示唆を与える取り組みと言えるでしょう。実証実験の結果が注目される中、鉄道業界全体の効率化と安全性向上に向けた重要な一歩となることが期待されます。

参考リンク

本記事の内容は、以下の資料も参考にしています:

よくある質問(FAQ)

Q1 JR東日本の生成AI活用システムは、何を目指しているのですか?

このシステムは、鉄道事故やトラブル発生時の復旧時間を50%削減することを目標としています。生成AIを活用することで、迅速な原因特定と対応策の提案を可能にし、運行への影響を最小限に抑えることを目指しています。

Q2 JR東日本の生成AI活用システムは、どのように事故対応を支援するのですか?

このシステムは三層構造で事故対応を支援します。第一層で現場の会話や報告をAIが整理し、第二層で過去事例やマニュアルからデータを参照、第三層でAIが対応プランを提案します。最終的な判断は人間が行い、AIと人間が協調して対応します。

Q3 JR東日本の生成AI活用システムで、AIは何を担当するのですか?

AIは、現場からの音声データやテキストデータを自動的に要約し、過去の事例や関連するマニュアル情報を迅速に検索・提示します。また、推定される原因、対応方針、復旧見込み時間などを含む具体的な対応プランを複数提案します。

Q4 JR東日本の生成AI活用システムは、従来のシステムと何が違うのですか?

従来のシステムでは、指令員が手動で情報を整理・入力し、マニュアルを参照して対応を検討する必要がありました。新しいシステムでは、AIが自動で情報整理や過去事例の検索を行い、対応策を提案するため、大幅な時間短縮と効率化が期待できます。

Q5 JR東日本の生成AI活用システムは、なぜ安全性を重視しているのですか?

鉄道は公共交通機関であり、安全性が最優先されるため、AIの提案を鵜呑みにせず、必ず人間が確認し判断するプロセスを組み込んでいます。AIの高速処理能力と人間の経験・判断力を組み合わせることで、迅速かつ安全な事故対応を目指しています。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。