AIの急速な普及により、就職活動を控えた大学生たちの間で大きな変化が起きています。日経新聞の調査によると、なんと4割もの学生がAIの影響を見越して志望職種や業界を変更していることが明らかになりました。この数字は、現代の学生たちがいかに真剣にAI時代の到来を受け止め、自分の将来を戦略的に考えているかを物語っています。

一方で、学生たちが「AIに奪われにくい」と考える職業と、実際のAI技術の進歩には大きなギャップがあることも事実です。この記事では、学生たちの意識調査結果を詳しく分析し、本当にAI時代を生き抜くために必要なスキルと戦略について考察していきます。

目次

大学生の4割がAI影響で進路変更:調査結果の詳細分析

民間調査会社に依頼して実施された今回の調査では、AIの普及が雇用に与える影響について大学生に質問したところ、6割超の学生が「雇用は減少する」と回答しました。さらに注目すべきは、この危機感が実際の行動変化につながっている点です。

具体的な数字を見ると、42%の学生が志望業界を変更し、38%が志望職種を変更しています。これは決して小さな変化ではありません。例えば、マーケティング職を検討していた学生がエンジニア職に転向するといった、根本的なキャリアパスの見直しが起きているのです。

興味深いことに、真面目な学生ほど雇用減少への危機感が強く、志望職種を変更する傾向が見られました。これは、情報収集能力が高く、将来を真剣に考える学生ほど、AI時代の変化を敏感に察知していることを示しています。

重要なのは、学生たちがAIを否定的に捉えているわけではないという点です。むしろ肯定的に受け止めながらも、現実的な対応策を模索している姿勢が伺えます。

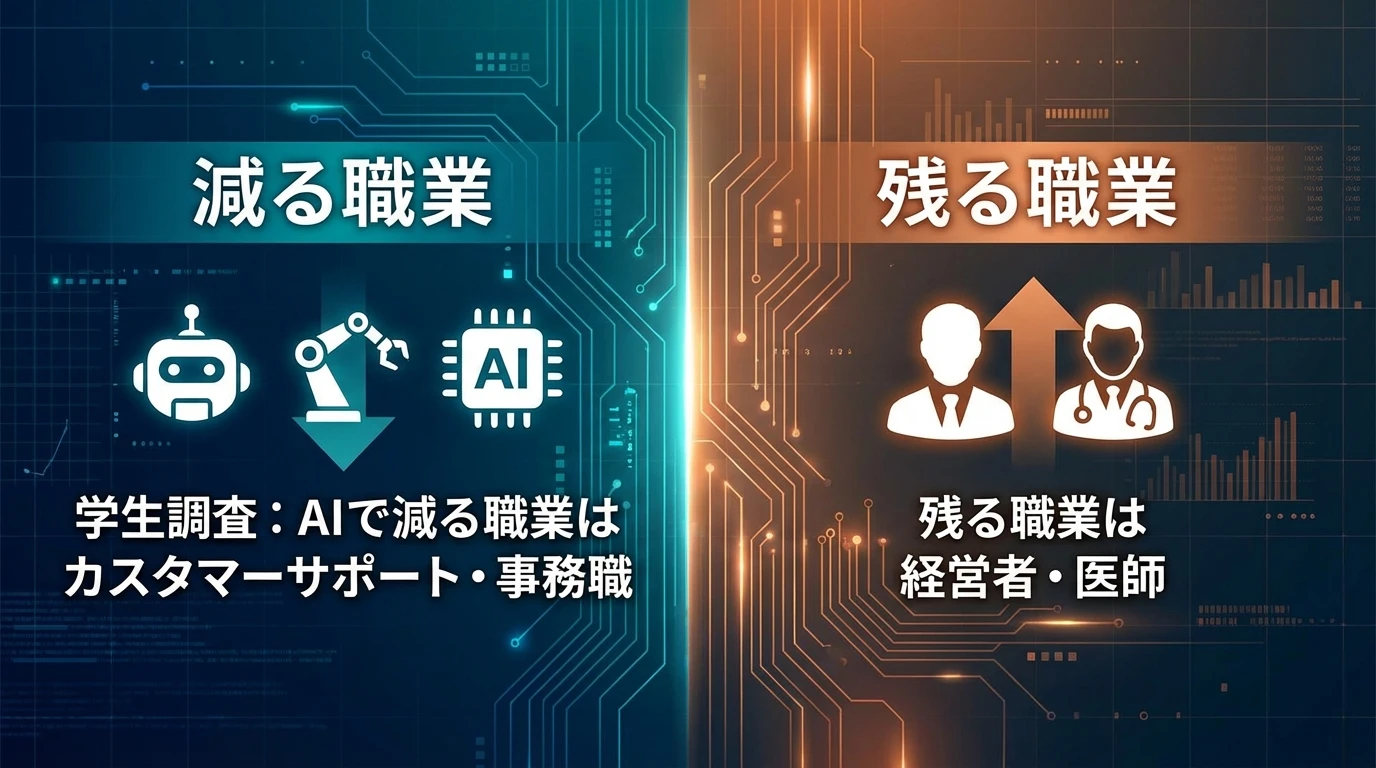

学生が考える「減る職業」と「残る職業」の実態

調査では、学生たちがどの職業がAIによって影響を受けると考えているかも明らかになりました。

減ると予想される職業

- カスタマーサポート:チャットボットの普及により、基本的な問い合わせ対応は自動化が進んでいます

- 事務職:データ入力や書類作成などの定型業務は、すでにAIによる効率化が始まっています

- エンジニア:意外にも学生はエンジニア職も影響を受けると考えています

- 経理:会計ソフトの自動化機能により、基本的な経理業務は簡素化されつつあります

- 商品企画:市場分析やトレンド予測にAIが活用される可能性を懸念しています

減らないと予想される職業

- 経営者:戦略的判断や組織運営には人間の洞察力が不可欠

- 医師:患者との信頼関係や複雑な診断には人間性が重要

- 営業職:顧客との関係構築や交渉には感情的知性が必要

- 研究職:創造性や仮説立案には人間の発想力が欠かせない

- 教員:教育には個別対応や人格形成の側面があります

- ソーシャルワーカー:人間の心理や社会問題への深い理解が求められます

学生の予想は正しいのか?

しかし、学生たちの予想には見直しが必要な部分もあります。特に「減らない」と考えられている職業について、私は慎重な見方をしています。

医師、研究開発、教員、管理職などは、実際には「怪しい」と考えています。なぜなら、これらの職業でもAIの活用が急速に進んでいるからです。

例えば、医療分野では画像診断AIが放射線科医の診断精度を上回る事例が報告されています。研究分野では、AIが新薬候補の発見や論文の要約を行うツールが実用化されています。教育分野でも、個別最適化された学習システムが登場し、従来の一斉授業の概念を変えつつあります。

重要なのは、これらは「学生が思っているだけ」であり、実際のAI技術の進歩とは異なる可能性があることです。感情的な期待や希望的観測ではなく、客観的な技術動向を把握することが重要です。

AI時代を生き抜く正しい戦略とは

それでは、本当にAI時代を生き抜くためには、どのような考え方と戦略が必要なのでしょうか。

基本的な考え方:AIとの共存を前提とする

まず重要なのは、「AIを活用しつつ、AIにはできないスキルを育てる」という考え方です。これは調査結果でも示された通り、正しいアプローチだと考えています。

AIに対抗するのではなく、AIを道具として使いこなしながら、人間にしかできない価値を提供することが将来の成功につながります。

具体的なスキル開発戦略

| スキル分野 | 具体的な能力 | 開発方法 |

|---|---|---|

| 創造性・イノベーション | オリジナルなアイデア創出、問題解決の新しいアプローチ | 多様な分野の学習、異業種交流、アート・文化活動への参加 |

| 感情的知性 | 共感力、対人関係スキル、チームワーク | ボランティア活動、接客業経験、カウンセリング技術の学習 |

| 複雑な問題解決 | 多角的思考、倫理的判断、状況に応じた柔軟な対応 | ケーススタディ、ディベート、実際のプロジェクト参加 |

| リーダーシップ | ビジョン策定、チーム管理、組織文化の構築 | 学生団体運営、インターンシップ、メンター経験 |

| 技術的適応力 | 新技術の理解と活用、継続的学習能力 | プログラミング学習、AI技術の基礎理解、オンライン学習の習慣化 |

継続的学習の重要性

AI時代においては、一度身につけたスキルが永続的に有効であることはありません。技術の進歩に合わせて、常に新しい知識とスキルを習得し続ける姿勢が不可欠です。

具体的には、以下のような学習習慣を身につけることをお勧めします:

- 日々の実践:AIツールも含め、しっかりと自分で行動する

- 業界トレンドの定期的な情報収集:専門誌、オンラインニュース、業界レポートの定期的な確認

- オンライン学習プラットフォームの活用:Coursera、edX、Udemyなどでの継続的なスキルアップ

- 実践的なプロジェクト参加:インターンシップ、ボランティア、副業を通じた実務経験の蓄積

- 専門コミュニティへの参加:業界団体、勉強会、オンラインフォーラムでのネットワーク構築

世界的な学生動向:日本だけではない変化

実は、このような学生の意識変化は日本だけの現象ではありません。世界各国で同様の傾向が見られています。

アメリカの調査では、大学生の約48%がAIの影響で学習計画を変更しており、特に新入生ほどその傾向が強いことが分かっています。また、学生の約42%がAIの影響でキャリア計画を変更しており、男性学生の方が女性学生よりもその傾向が強いという結果も出ています。

イギリスでは、卒業生の11%がすでにAIの影響で実際にキャリアを変更しており、特に翻訳、グラフィックデザイン、法務、データサイエンス、映画、アートなどの分野で顕著な変化が見られています。

これらの国際的な動向を見ると、AI時代への適応は世界共通の課題であり、日本の学生たちの危機感は決して過剰反応ではないことが分かります。

実践的なアドバイス:今すぐできること

最後に、現在就職活動中の学生や、将来のキャリアを考えている学生に向けて、今すぐ実践できる具体的なアドバイスをお伝えします。

短期的な対策

- AI技術の基礎理解:ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIツールを実際に使ってみる

- 業界研究の深化:志望業界でのAI活用事例を調査し、将来の変化を予測する

- スキルの棚卸し:自分の持つスキルがAIで代替可能かどうかを客観的に評価する

- ネットワーキング:AI時代を見据えた業界の専門家や先輩との関係構築

中長期的な戦略

- 複合的スキルの開発:技術スキルと人間的スキルを組み合わせた独自の価値提案の構築

- 実践経験の蓄積:インターンシップやプロジェクトを通じたAI活用の実務経験

- 継続学習システムの構築:定期的なスキルアップデートのための学習習慣の確立

- キャリアの柔軟性確保:複数の専門分野にまたがる知識とスキルの習得

まとめ:変化を恐れず、戦略的に対応する

今回の調査結果が示すように、現代の大学生たちは AI時代の到来を真剣に受け止め、積極的に対応策を講じています。4割の学生が志望を変更しているという事実は、この世代の危機感と適応力の高さを物語っています。

重要なポイントをまとめると以下の通りです:

- 学生の危機感は正当:AIの影響は確実に拡大しており、早期の対応が重要

- 職業予測には注意が必要:「安全」と思われる職業でもAI化が進む可能性がある

- AIとの共存が鍵:対抗ではなく、活用しながら人間独自の価値を高める戦略が有効

- 継続的学習が不可欠:一度身につけたスキルに安住せず、常にアップデートし続ける姿勢が重要

- 世界的な潮流:この変化は日本だけでなく、世界共通の課題である

「AIを活用し、AIではできないことをなるべく育てる」という考え方は、まさに正しいアプローチです。変化を恐れるのではなく、戦略的に対応することで、AI時代においても価値ある人材として活躍し続けることができるでしょう。

将来に不安を感じるのは自然なことですが、その不安を行動力に変えて、今から準備を始めることが何よりも重要です。4割の学生が既に行動を起こしているという事実は、むしろ希望的な兆候と捉えるべきでしょう。あなたも今日から、AI時代を生き抜くための第一歩を踏み出してみませんか。

参考リンク

本記事の作成にあたり、以下の情報源も参考にしています:

- 日経新聞:就活生意識調査

- The Impact of AI on the Job Market and Employment Opportunities

- Survey: How AI Is Impacting Students’ Career Choices

- A tenth of graduates change careers due to AI

- Generative AI and the future of work in America – McKinsey

よくある質問(FAQ)

Q1 AIの影響で志望職種や業界を変更する大学生はどれくらいいますか?

日経新聞の調査によると、AIの影響を見越して志望業界を変更した学生は42%、志望職種を変更した学生は38%に上ります。多くの学生がAI時代を見据えてキャリアパスを見直していることがわかります。

Q2 学生が考える「AIに奪われにくい職業」にはどのようなものがありますか?

学生は、経営者、医師、営業職、研究職、教員、ソーシャルワーカーなどがAIに代替されにくいと考えています。これらの職業は、戦略的判断、患者との信頼関係、顧客との関係構築、創造性、個別対応、人間の心理への深い理解などが求められるためです。

Q3 AI時代を生き抜くために、大学生は何を学ぶべきですか?

AI時代を生き抜くためには、AIを活用しながら、人間にしかできない価値を提供することが重要です。具体的には、創造性、感情的知性、複雑な問題解決能力、リーダーシップ、技術的適応力などを開発していくことが推奨されています。

Q4 AI時代に大学はどのような教育を提供すべきだと学生は考えていますか?

学生は、大学がAIの倫理的使用に関する教育、批判的思考や問題解決などの基礎スキル強化、AI活用の実践的トレーニングを提供すべきだと考えています。AIとの共存を前提とした教育を望む学生が多いことがわかります。

Q5 就活生が今すぐできるAI対策はありますか?

就活生は、まずChatGPTなどの生成AIツールを実際に使ってみて、AI技術の基礎を理解することが重要です。また、志望業界でのAI活用事例を調査し、将来の変化を予測したり、自分のスキルがAIで代替可能かどうかを客観的に評価することも有効な対策となります。

この記事の著者

池田朋弘(監修)

Workstyle Evolution代表。18万人超YouTuber&『ChatGPT最強の仕事術』著者。

株式会社Workstyle Evolution代表取締役。YouTubeチャンネル「いけともch(チャンネル)」では、 AIエージェント時代の必須ノウハウ・スキルや、最新AIツールの活用法を独自のビジネス視点から解説し、 チャンネル登録数は18万人超(2025年7月時点)。